太陽系は約46億年前、銀河系(天の川銀河)の中心から約26,000光年離れた、オリオン腕の中に位置。

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

木工の継手の種類

私が作った実物写真でお見せします。これらは恥ずかしながら私が訓練校時代に課題製作したもので、すべて手工具だけで作ったものです。

このページでは家具や建具を作る際の継手(つぎて)について書いています。

継手とは、家具や建具を作る際に、木と木を刻み加工して接合することを言います。(「接手」とも書きます。)

※ もちろん木造建築でも継手はありますが、木造建物を作るときの継手や仕口は少しテイストが違うので、また別のページでご紹介したいと思います。

これらは接合のタイプによって

1、相欠き

双方の材料を、普通は半分ずつ欠きこんで嵌め合わせる。

2、ほぞ(枘)組み

一方の材料にホゾ(♂)を作り、他方の材料にホゾ穴(♀)を加工し、挿し込む。

3、三枚継ぎ

双方の材を、普通は3等分に欠き込み加工し、嵌め合わせる。

4、組手

主に箱物を作る際に、板材と板材をそれぞれ欠きこんで嵌め合わせる。

に、大きく分かれますが、その混合型というか、分類するのがワケワカランというのまであるので、その辺はあまりこだわらずに (^_^; 適当に分類してみました。

伝統技術である継手の種類は膨大なので、もちろん私ごときが全部紹介するとはできません。ここでは、私でも作れる代表的な継手の種類(「組手」を除く)のみを紹介しています。

※ なお、写真に見える「穴」は、紐を通してぶら下げるために開けた穴で、本来の継手とは全く関係ありません。

相欠き系

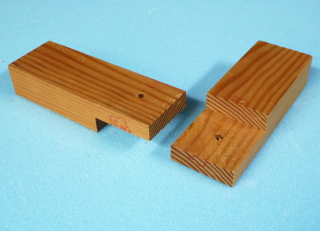

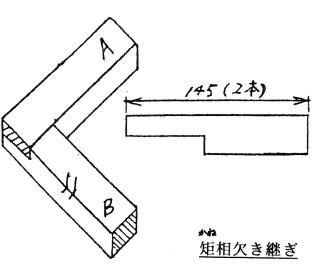

矩相欠き継ぎ

( かねあいがきつぎ )

『矩』(かね)とは、木工や建築の用語で直角、即ち90度を表します。

ご覧のとおり、コーナー部分を直角に組みます。

このように、お互いを欠きこんで納めるので、「相欠き」といいます。

この継手は見てのとおり接着剤を併用しないと簡単にバラけます。

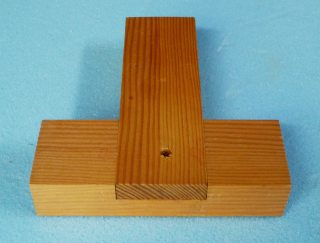

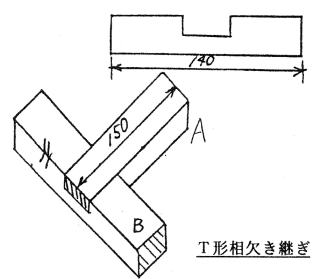

T形相欠き継ぎ

( てぃーがたあいがきつぎ )

T字型に組むときの相欠きです。

精度が良いと、接着剤なしでも持ち上げたり振ったりしたくらいでは外れません。

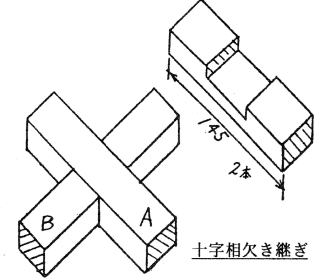

十字相欠き継ぎ

( じゅうじあいがきつぎ )

十字に交差部分に組む相欠きです。 これも精度良く作ると簡単には外れません。

そのためのコツとしては、A材・B材ともに設計寸法よりやや巾広目に切り出し、組む直前に、交差する箇所を玄能で軽く叩いて少しつぶし(巾を狭め)ます。

これを『木殺し』と言いますが、叩かれてやや巾が狭くなっているためスムーズに入るものの、時間がたつと木が元に戻ろうとするので膨らみます。それで組んだ箇所がキツくなり、しっかりした継手になるというわけです。

木殺しで組む方法は代表的な木工のテクニックなので、DIYアドバイザーの実技試験でも取り上げられます。

⇒ 木殺しの十字相欠き継ぎで、テーブルを作る実例

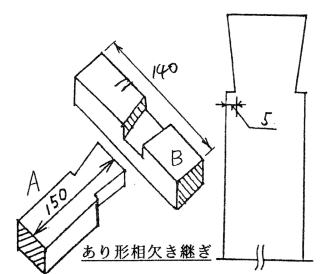

蟻形相欠き継ぎ

( ありがたあいがきつぎ )

『蟻』(あり)とは、木工や建築の用語で先端が広がった形状のものをいいます。

蟻形で組めば、イラストのA材を引っ張って抜こうとしても抜けないですよね。

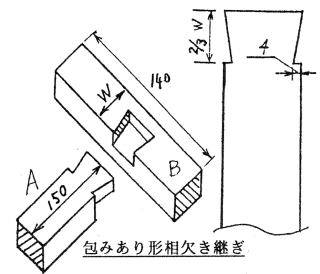

包み蟻形相欠き継ぎ

( つつみありがたあいがきつぎ )

蟻の部分を、貫通ではなく途中で止めた形状です。 加工はやや難しくなります。

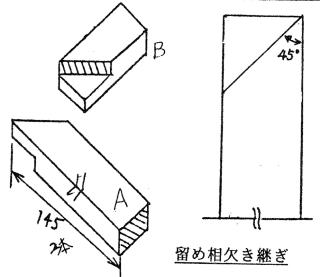

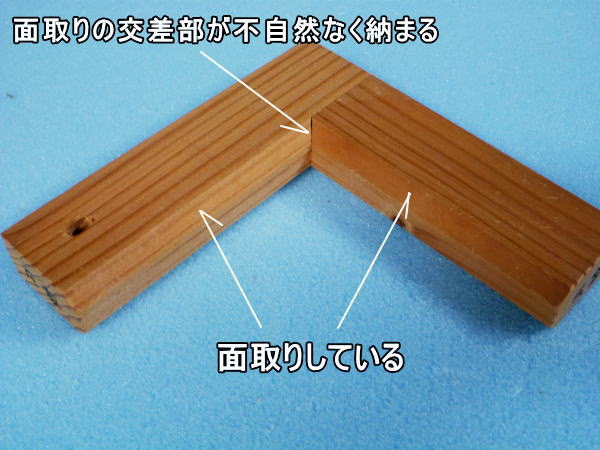

留め相欠き継ぎ

( とめあいがきつぎ )

『留め』(とめ)とは、木工や建築の用語で45度を表します。

コーナーをこのように組めば、上(正面)から見たときには美しく見えますね。

ほぞ組み系

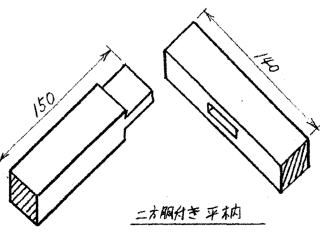

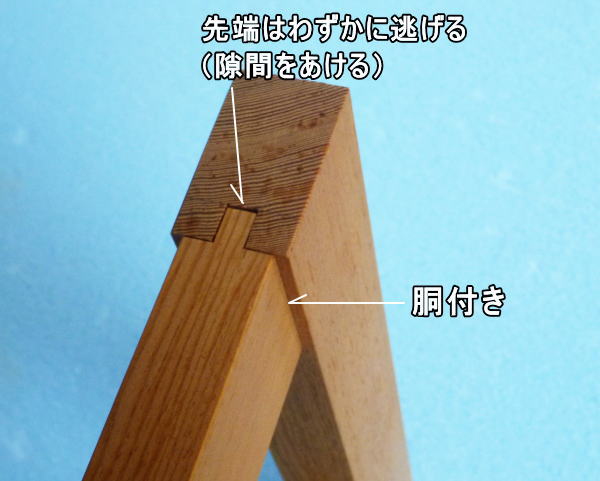

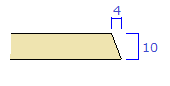

二方胴付き 平枘

( にほうどうつき ひらほぞ )

一番ノーマルな、普通のほぞ組みです。

ちなみに『二方胴付き』というのは、2方面に胴付きがあるということです。

『胴付き』というのは、枘(ほぞ)側の材が枘穴(ほぞあな)側の材と接する面や、接したラインのことを意味してます。

だから、上の写真のように上下にだけ胴付きのラインがある単純なのは『二方胴付き』だけど、左右にも胴付きラインがあるのは『四方胴付き』、右か左のどちらかだけに胴付きラインがあるのは『三方胴付き』となるわけです。

この『胴付き』に隙間があったりしてきちんと付いていないとカッコ悪く、見るからに下手くそに見えるので、特に気をつかうところです。

四方胴付きの枘

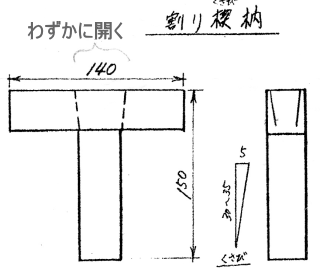

割り楔枘

( わりくさびほぞ )

枘にあらかじめ鋸で切り込みを入れておき、挿した後でクサビを打ち込んで固定するやり方です。

非常にしっかりとした接合部が作れるので、接着剤なしでも普通に引っ張ったくらいではビクともしません。

私はこのクサビ打ちが好きですねぇ~ (^^)

クサビを打つと枘が広がろうとするので、ホゾ穴はあらかじめ先端をやや広めに掘っておくとなお良いです。

打ち込んだ後は、残った余分な長さを鋸でカットしてしまいます。最後に鉋で平滑に削ります。

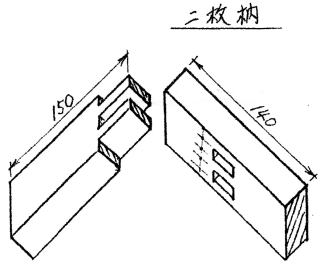

二枚枘

( にまいほぞ )

ご覧のとおり枘が2枚のものです。

当然、枘が1枚より2枚のほうが接着面積が増えるし、捻りにも強くなるわけですが、その分、加工の難易度は増します。

特に2枚の枘の間隔と、枘穴の間隔がピタッ!と一致していないと、組んだとき最後まで入ってくれません。 ⇒ つまり胴付きに隙間が出来てしまい、カッコ悪い継手になってしまうのです。

この 2枚の枘の間隔と、枘穴の間隔がピタッ!と一致 を実現するためには、♂木、♀木とも、基準面からそれぞれの枘(枘穴)の距離を極めて正確に一致させて墨付けする必要があるので、これには通常、ケビキを用います。

ケビキは基準面からの距離を一定に墨付けする道具だけど、さらに優れた点は、鋭利な刃物で材面にキズを付けますがそれがそのまま加工の仕上げ線でもあるので、極めて正確な加工が出来るというわけです。

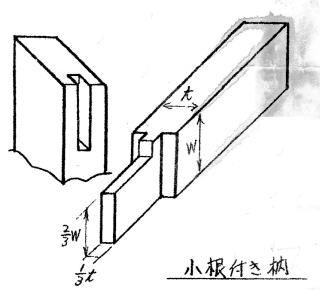

小根付き枘

( こねつきほぞ )

イラストのように枘が2段になっているものを小根(こね)枘といいます。

建築では土台コーナー部分や通し柱と胴差しの取り合いなんかによく使われる仕口です。

全部が枘になっている平枘よりも、♀側の断面欠損が少なくて済むので強度的に有利。

でも枘の根元部分だけは広いので、捩じれにも強いですね。

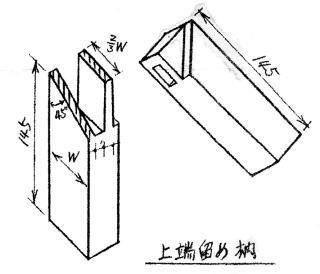

上端留め枘

( うわばどめほぞ )

コーナー部分を枘で強固に組めるし、正面(写真でいうと上方)から見ると『留め』になっているので美しく見えるという、いいとこ取りの組み方です。

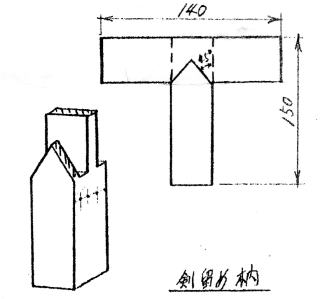

剣留め枘

(けんどめほぞ)

形状はご覧のとおりなんですが、こんな面倒な加工をするメリットはどこにあるのかというと、双方の材を面取りしたときに、面と面の取り合いが段差なく美しく納まるということです。

もし剣留め加工をせずに、大きく面取りした材をT型に組むと、胴付き部が面取りのせいで三角に凹んでしまいます。

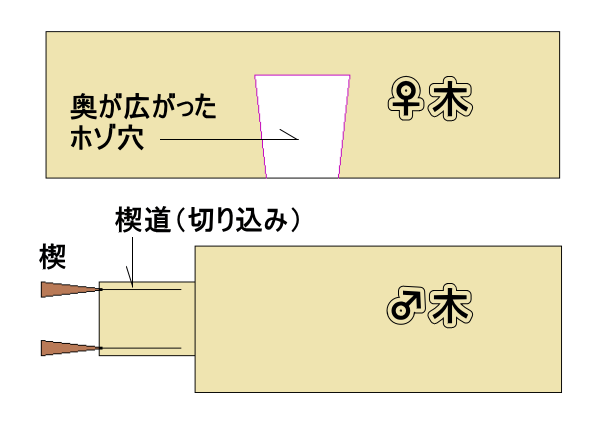

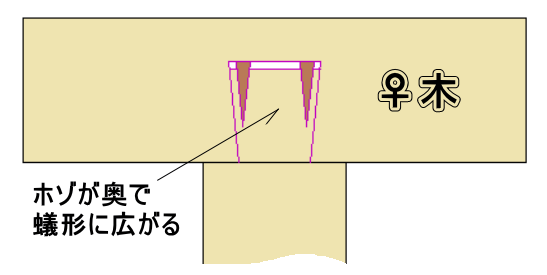

地獄枘

( じごくほぞ )

なんだか怖そうな名前ですね。 こういう面白い名前の枘は是非作ってみたくなります。(笑)

いっったい何が地獄なんでしょう?

この枘は、いったん挿し込んだら二度と抜けなくなるという恐ろしいものなんです。

♀木、♂木の構造はこうなっています。

この状態で枘を枘穴に挿し込み、叩き込んでいくとどうなるでしょう?

枘が全部入り切るはるか前から、クサビの根元は枘穴の奥の壁にぶつかります。

そのまま叩き込まれるに従い、クサビはどんどん食い込んでいき、結果、枘の先端が広がって『蟻』形状になります。

最後には下のイラストのようになり、もう二度と抜けない枘となります。地獄に落ちた~!!

実際に地獄ほぞを作るのはなかなか難しいです。

実際に地獄ほぞを作るのはなかなか難しいです。

クサビの太さ加減が難しいのです。

あまり太すぎると、ほぞが最後まで入ってくれず、中途半端なところで止まり、抜くに抜けなくなる。=失敗!

逆に細すぎると効きが悪く、強く引っ張ると簡単に抜けてしまい、全然『地獄』ではなくなります。

材料の木の硬さも重要な要素で、スギ・マツのような針葉樹ならクサビは太く、ナラ・ブナなどの広葉樹の堅木なら細く・・・・ということが考えられますね。

加えて、枘穴の広がり具合とか・・・そういう要素を考えてピッタリの地獄枘を作るのは至難の技。

私も5回失敗して6回目でやっと成功しました。 皆さんも是非挑戦してみてください。(^o^)┘

三枚継ぎ系

T形三枚継ぎ

( てぃーがたさんまいつぎ )

三枚継ぎなので、双方の材を3等分して欠き込み、嵌め合わせます。

普通の枘組みと違い、この場合はT字の横棒が♂木、縦棒が♀木ということになりますね。

♂木の噛み合わせ部分の厚さが、♀木の欠き取り部分の巾より少しでも太いと、無理に入れようとしても最後まで入らないか、♀木が割れます。

留め形三枚継ぎ(蟻枘)

( とめがたさんまいつぎ ありほぞ )

読んで字のごとく、留めに組んだ三枚継ぎなんですが、写真のものは少しバージョンアップして、三枚継ぎの枘部分を蟻形にしています。

これで、写真右側方向にはなかなか抜けないようになります。

隠し留め形三枚継ぎ

( かくしとめがたさんまいつぎ )

枘を貫通させず途中で止まっているため、外観がスッキリとした継手です。

昔の職人さんたちは見えないところに技を生かすことを誇りにしていた・・・という話をどこかで読んだことがありますが、これなんかも、パッと見は何も細工していないように見えて、じつは技が隠れているんですよね。カッコイイと思います。(^^)

※ 写真は、私がさらに色気を出して地獄枘を仕込んだため、枘が抜くのがこれで精一杯です。

現代ではこの加工を、ビスケットジョイントという便利な方法を使えば簡単・短時間に出来ちゃうので、手加工することが少なくなっているかもしれません。

その他いろいろ

面腰枘継ぎ

( めんごしほぞつぎ )

木工や建築の用語で 『 面 』 とは平面のことです。

平面と平面が出会う場所(角材のカド)はそのままでは尖っているので、人が触るものであれば危険を減らすためと柔らかな印象を出すために小さな平面を削り出します。これを『面取り』といいます。通常は45度ですね。

しかし同じ厚さの、面取りした材どおしをそのまま接いでしまうと、面を削った分が三角に凹んで不細工になってしまいます。

これを解消するのが面腰と呼ばれる加工です。

♀側の胴付き部分を、面取りした分だけ削り落とし、そこに♂側を当てることで、上の写真のように不自然さのない交差部になるわけです。

高級な建具などは、ほとんどこの加工を施していると思います。

まあ、DIYで建具や家具を作るとき、面取りした材を交差部から不自然さを無くすなら、上記のような面倒な加工をするのではなく、簡単にやるなら♂側の材の厚さを、♀側の厚さより面取り分だけ薄くしてしまえば良い話なので、私はこの簡単な方法を愛用しています。(笑)

胴付きをピタッ!と付けるのが美しさのキモ

胴付きは目立つところなので、隙間が出来るのは論外ですが、切断面が荒いだけでも汚く見えます。

職人さんたちも胴付きには気をつかうみたいですね。

小根枘の場合は、短い枘の先端がぶつかったおかげで胴付きが離れてしまってはマズイので、安全を見て、短い枘の先端の方にわずかに隙間が出るくらいの気持ちで加工します。

誤差を、本命である胴付きではなく、短い枘の方に逃がすわけですね。

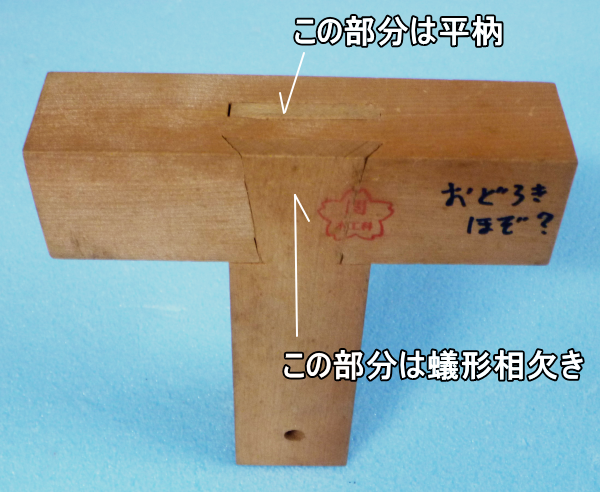

驚き枘(仮名)・・・(笑)

さあ、最後に登場するのがこの枘です。 よーく見て下さい。

これって、どうやって組んだんでしょう ?

訓練校時代に先生がこの枘を見せてくれたときに非常に不思議に思い、どうやって組んであるのか聞いたけど、教えてくれませんでした。 自分で考えろってことですね。

そこで一晩考え、翌日に作ってみたのがこの写真のヤツです。

正式な名称が何というのかは知りません (^^ゞ

仕組みが分かってしまえば、なぁーんだ!という感じですが、いずれにせよちゃんと枘加工して組んであるんですよ。

皆さんも是非考えてみてください。答えはヒミツです・・・フフフ (⌒_⌒)

木工の継手・仕口の種類はものすごく多い!

今回は18種類だけ解説しましたが、継手・仕口の種類はじつはものすごくたくさんあるんです。私もとても覚えきれませんが、解説している参考書もあります。

こんな記事も読まれています

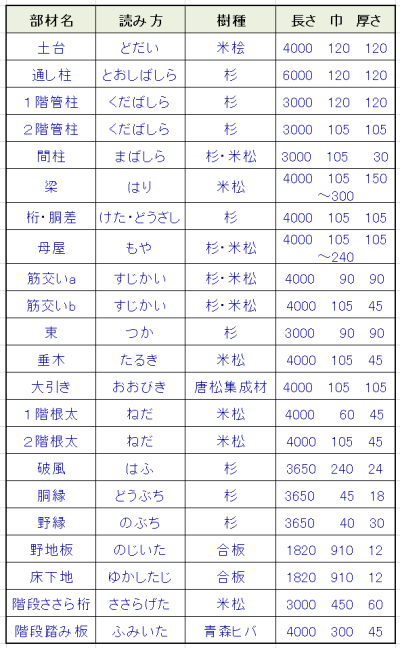

材木の種類や寸法

家を建てるための材木の種類はたくさんありますが、これからセルフビルドを考えている方が是非覚えておいたほうが良い材木の種類や名称、サイズについて、 簡単にわかりやすくまとめてみました。

大分類について

構造材、造作材、羽柄材って何?

家を建てるための材木は大きく分けて、構造材(こうぞうざい)、造作材(ぞうさくざい)、羽柄材(はがらざい)に分類されるんだけど、それらの意味というのはだいたいこんな感じと覚えておけばいいです。セルフビルドするときはよく聞く名前なんで・・

■ 構造材

建物の構造を担う材 土台・柱・梁など

■ 造作材

構造を担わない、内装表面に見える仕上げ材のこと 敷居・鴨井・階段・幅木など

■ 羽柄材

構造材でも造作材でもない、主に下地に使われる比較的断面の小さい材 根太・垂木など

家一軒分の材木の種類と寸法の一例

例として、私が自宅をセルフビルドしたときに使った材木の一覧を書いてみます。(造作材は除く)

これらは、在来工法で家を建てるときに、現在最も一般的なラインナップではないでしょうか。

寸法の単位はミリで書いています。

数えてみると、ざっと22種類でした。

部材としては、他に窓枠などがありますが、間柱用の材木をそのまま使ったりしましたので、材木の種類としてはこのくらいです。

これを多いと思うか少ないと思うか?

このラインナップは、階段のささら桁・踏み板以外はごくありふれた一般的な材木です。

つまり、たいていの材木店(製材所)で手に入ります。在庫も常にあるのが普通です。

材木の部材別の断面寸法

巾と厚さは、30または15の倍数になっている

材木の巾・厚さって、上の一覧表を見てもわかるとおり、ほとんどが30か15の倍数ですよね。

材木の寸法はミリ単位で呼ばれることもあるけど、昔から使われている尺貫法で呼ばれることが多く、そのため寸法も一寸(約30ミリ)単位なっているのです。

1寸の半分、即ち5分は15ミリですから、柱の太さや、梁のせい(高さ)は15ミリごとに商品がラインナップされてたりしますし、

さらに小さな材は、1寸の下の単位、つまり1分(3ミリ)ごとに商品があるという具合です。

例えば柱の太さは・・

柱は普通、断面が正方形なので巾と厚さは同じなんですが、現代の住宅で一番一般的なのは3寸5分、即ち105ミリでしょうかね。

ちょっと高級な家だと4寸(120ミリ)。小さな小屋の柱だと3寸(90ミリ)なんか使うこともあります。

「土台」は柱と同寸だと思えばいいです。

通し柱は最低でも4寸、以下、4寸5分(135ミリ)、5寸(150ミリ)といくらでも大きくなっていきます。

昔の民家の大黒柱なんか1尺(約30センチ)もあったりして

( ̄□ ̄;)!!

梁の断面寸法は・・

梁材は普通、断面が長方形ですが、短径は3寸5分(105ミリ)か4寸(120ミリ)が一般的。

長径=つまり高さ方向の寸法 これを梁の「せい」なんて言ったりしますが、2間飛ばしの梁材なら最低150ミリから30ミリピッチで太くなっていきます。

150、180、210、240、270、300・・・といったラインナップですね。

「桁」や「胴差」なんかも、だいたい梁と同じ感じ。

ちなみに梁や垂木などの断面寸法は、設置間隔とスパンなどによって基準が示されているので、セルフビルドで自宅などを設計されるなら是非参照したほうが良いと思います。

㈶ 日本住宅・木材技術センターから出されている「木造住宅のための構造の安定に関する基準に基づく、横架材及び基礎のスパン表」というものです。

母屋、棟木、束は・・

母屋はスパンにもよるけど3寸~3寸5分が多いようです。束も母屋と同寸。棟木は一番てっぺんに位置するためか、母屋よりも一回り太いか、母屋と同寸。

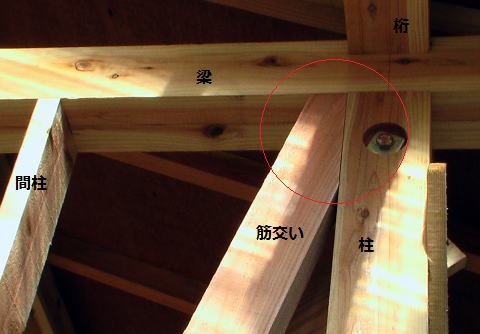

梁(はり)、桁(けた)、母屋(もや)、束(つか)、垂木(たるき)の位置関係は、こんな感じですよ。この画像は本物の家ではなく、私が自宅を設計するときに作った軸組み模型です。

この画像の軸組みは、梁と母屋が平行になっていますが、梁と母屋が直交している家のほうが事例としては多いのではないかと思います。 どっちでもいいんですけどね。

間柱は・・

巾は、その場所で使われる柱や土台と同じ。つまり3寸5分など。

厚さは普通は1寸(30ミリ)が一般的。

でも世の中には8分(24ミリ)なんてのもあるようです。これだと施工がやりにくそう~

間柱は、特に構造用合板を張る場合は、合板の継ぎ目に間柱が来ることがあるため、厚さ30では釘打ちシロが確保できず困ります。この場合は1寸5分(45ミリ)を使うと便利。

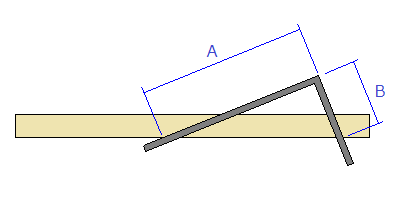

筋交いは・・

建築基準法施行令では、どんな断面寸法の筋交いを入れるかによって壁倍率が決まっており、その最低寸法は15×90ミリになっています。

でも今どきこんな細い筋交いを入れた家なんて、ほとんど見かけません。厚さ15ミリとか30ミリの筋交いは、引っ張り筋交いとして使うもの。圧縮されると簡単に座屈しちゃいます。

現代の家の筋交いは圧縮筋交いが主流なので、1寸5分×3寸(45×90ミリ)。これで壁倍率2.0です。

3寸×3寸(90×90ミリ)だと壁倍率3.0

実際には上記の寸法のほかに、45×105とか、60×105とか、5分(15ミリ)刻みでいろんな材があります。

うちの自宅の筋交いは柱と同寸の105×105も使っています。

垂木と根太は・・

垂木(たるき)は屋根荷重を直接受ける部材だし、根太(ねだ)は床荷重を受けるもの。両者は使われる場所が全く違いますが、断面寸法は似たようなものなので、材木としては「垂木」として売られているものを根太に使ったりします。

寸法は1寸5分角(45×45ミリ)、1寸5分×2寸(45×60ミリ)、1寸5分×3寸(45×90ミリ)、1寸5分×3寸5分(45×105ミリ)など。

ほかにも2寸角や2寸5分角といった寸法もあるようです。

当然、荷重の大きさ、つまりスパンなどを考えて使い分けるわけですね。

個人的には、垂木にしろ根太にしろ、45×45ミリはちょっと断面不足のような感じがします。スパン3尺なら45×60ミリがいいかな。

ちなみに、床断熱材を入れるなら、根太と根太の間に発泡系の断熱材をはさみ込むのが一般的なので、根太の寸法がそのまま断熱材の厚さの上限になっちゃいます。

寒い地方なら60ミリ厚くらい床断熱材を入れたいので、その意味からも根太は高さ60がほしいかと・・

野縁と胴縁は・・

野縁(のぶち)は主に天井の下地に使われる角材

胴縁(どうぶち)は、外壁の下地として柱や間柱(の上に張った透湿防水シート)と外壁材の間に設置し、その厚みが通気層となるもの。また、内装ではボード類の下地として柱や間柱に水平に打ち付けたりします。

野縁の断面寸法は1寸×1寸3分(30×40ミリ)や、1寸2分×1寸3分(36×40ミリ)が代表的なところ。

ちなみに私個人的には30×40の方が好きなんですよ。 36×40も使ったことあるけど、かなり正方形に近い長方形なため、縦横の向きをよく間違えるんですよね~(^^ゞ だから嫌い!(笑)

胴縁の断面寸法もいろいろあり、私が使ったのは6分×1寸5分(18×45ミリ)でした。ほかにも厚さが21ミリとか、こういう細い材料になると1分(3ミリ)刻みでいろんな寸法が出回っているようです。

寸法の呼び方 覚書

ちなみに本職の人たちは業界用語で、1寸5分を「いんご」、1寸2分を「いんに」、1寸3分を「いっさん」なんて呼ぶことがあります。

だから1寸2分×1寸3分の野縁を「いんにいっさん」(⇒「いにっさん」と聞こえる。)なんて呼んでます。

45×45ミリの角材は「いんごかく」なんて呼ばれます。

こちらから知ったかぶりして言う必要はないけど、材木屋さんと話しをするとき覚えておくと便利。

(注) いにいっさんは、実際には30×40の場合もあります。注文するときミリ単位での確認は絶対したほうがいいですよ。

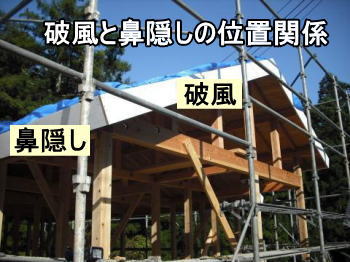

破風などは・・

破風(はふ)というのは屋根のケラバにそって取り付ける部材。

同様に屋根の軒先には鼻隠し(はなかくし)を取り付けますが、これらは大抵、無垢の杉板で、厚さ7分または8分(21~24ミリ)、巾はいろいろだけど7~8寸(210~240ミリ)あたりが普通だと思います。

材木の長さ

在来工法の建築用木材の長さとしては、だいたい以下の3種類がポピュラー

- 10尺 = 3 メートル

- 12尺 = 3、64メートル

- 13尺2寸 = 4メートル

もちろんこれ以外にも、例えば通し柱は6mあるし、5mの梁材なんてのもあります。でも少数派。

柱は普通3mです。 家の天井高さは標準的に2.4m程度だから、柱は3mがちょうどいいんですね。

横に使う部材は横架材(おうかざい)と呼ばれますが、これらは4mものが多いです。

柱や束の間隔は1間が普通であり、例えば2間分の上に横架材を乗せるとなると、2間=3.64mだから、継手の分などを加えると4mがちょうどいいってことになるんですね。

3.64mの材木というのは、羽柄材に多いです。破風や胴縁、野縁などがコレ

材木の樹種

基本的に、柱は真っすぐで素性の良いスギやヒノキ、梁・桁には強靭で粘り強いマツ類というのが定番

「マツの柱」なんて聞いたことないです(^_^;

土台は水湿や腐朽に強い材、例えばヒノキやヒバ、米ヒバやクリなどだけど、安価なところではベイツガの薬液注入材がポピュラー

羽柄材はスギやベイマツが一般的な樹種だと思います。

構造材には、集成材もあります。寸法精度が高くて狂いが少ないので重宝です。

こんな記事も読まれています

さしがねの使い方

さしがねはDIY日曜大工やセルフビルドには欠かせない基本中の基本の道具。いろいろ便利な使い方もできます。

このページでは、さしがねの使い方の基本から応用まで、実例を交えてまとめてみました。

さしがねは奥が深い道具なので、寄棟屋根の墨付けとか、ここではそんな高度なことは書いていませんが(というか、私ごときでは書けない)、 普通の日曜大工や家具作り、切妻屋根の家作りくらいなら、ここに書いてあることを知っておけば、ほぼ何でも作れますよ(^^)v

--- 目 次 ---

さしがねの「呼び方」と「書き方」

呼び方や書き方も、何種類かありますね (^_^; 人によって違うことがあるので、覚えておくと便利ですよ。

| 呼び方 | 書き方(漢字) |

|---|---|

| さしがね | 指矩、 差し金、 指金 |

| かねじゃく | 曲尺 |

| まがりがね | 曲り金、 曲り尺 |

材料に線を引く(墨付けする)

L字型になった長いほうを『長手』、短いほうを『妻手』といいますが、さしがねは、長手を材料に引っ掛けて使います。

直角線を引く際、基本は左手でさしがねの『長手』を持ち、右手で『妻手』側で線を引きます。

このとき、左手は『長手』の中央付近を持つと安定しますよ。

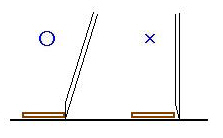

左の写真のように、さしがねの端っこを押えるようなやり方だと、長手がうまく材料に密着しにくく、失敗する。

(=つまり直角な線が引けない)原因になるのです。

ペラペラのベニヤ板など、材料が薄いときは、

左の写真のようにさしがねをうまく材料に引っ掛けることができず、直角が狂いやすいのですが・・・

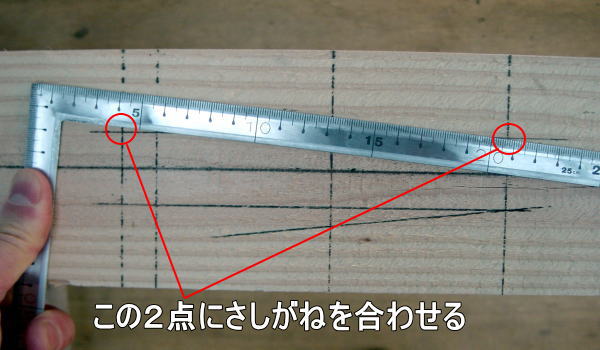

こんな具合に、長手を撓ませて、薄ベニヤ板の2点に引っ掛かるようにすれば、正確に墨付けできますよ(^^)v

斜めの線を引くなどで、長手を材料に引っ掛けないで使う場合、

左の写真にように長手を撓ませ、親指でグッと押さえつけると、さしがねが安定し、妻手側で線を引くことが楽にできます。

まあ鉛筆やボールペンで墨付けするなら必ずしもこんなやり方じゃなく、さしがねを材料の上にベタッと乗せて、長手側で線を引いても全然問題ないんですが、

木造建築用の構造材を墨付けするときは墨つぼと墨差しを使うので、線は常に妻手側で統一しないと、左手が墨で真っ黒になっちゃうんです(^_^;

ちなみに・・・

さしがねに墨差し、または鉛筆やボールペンを当てるときは、イラスト左図のように少し傾け、先端がさしがねにピタッと当たるように意識したほうがいいですヨ

さしがねに墨差し、または鉛筆やボールペンを当てるときは、イラスト左図のように少し傾け、先端がさしがねにピタッと当たるように意識したほうがいいですヨ

鉛筆などは、垂直に立てると、先端部がどうしても、さしがねと少し隙間が空いてしまうことが多いのです。

よくある失敗例

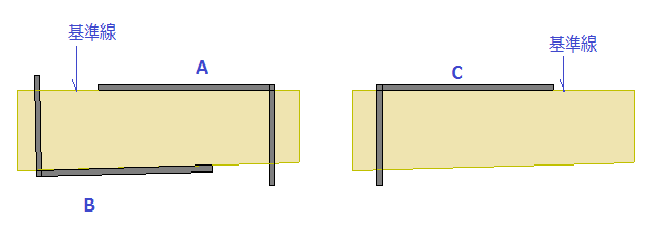

材料が完全に平行・・つまり右端と左端の巾が完全に同じであることが確認されていれば問題ないですが、そうではない場合・・・

まずAのようにさしがねを当て、基準線に直角な線を引いたとします。

次に、予定の寸法を取り、材料の左端に近い位置に線を引く際、やりやすいからといってBのようにしてしまうと、Bで引いた線は基準線に対して直角が出ていない可能性がありますよね。

この線のとおりに板をカットして家具などを作ろうとしても、当然ながらうまく出来ないです。

さしがねは、あくまでも基準線に長手を引っ掛けるクセをつけ、材料の左側に直角線を引くときは、さしがねを裏返して、Cのようにするといいです。

( 当然、基準線は完全に真っ直ぐであることが前提 )

測る(寸法を取る)

例えば材料の右端から 150mmの寸法を取る場合、

さしがねの端部を材料の端部に合わせてから、左の写真のように 150mmの位置で印をつけ・・・

さしがねを移動させ、長手を材料に引っ掛けて、今つけた印を通る線を引く・・・というのが一般的なんですが・・・

最初に印をつける際、材料の端部に鉛筆などを立て、さしがねを押し当てるようにすると、材料端部とさしがねの端部が正確に一致します。

これをしないで、単に目で見て合わせようとしても、意外に不正確なことが多いんですよ。

材料の左側から寸法を取る場合、簡単なのは、さしがねの、寸法を取りたい目盛を材料端部に合わせ、妻手側で印をつけるやり方

曲線を引く

これは姪に作ってあげたおもちゃ箱なんですが、

こういう曲線を墨付けする際にも、さしがねは便利に使えますよ (^^)v

さしがねは、かなり軟らかく出来ているので、結構曲がります。

3点の位置が決まれば曲線が決まるので、3つの点を通るようにさしがねを湾曲させ、この状態で、誰かにさしがねに沿って鉛筆でなぞってもらえばOK

ただし、この方法だと二人必要なので、一人でやる場合は・・・

一方の端をクランプで固定すれば右手が空くので、一人で墨付けできます。

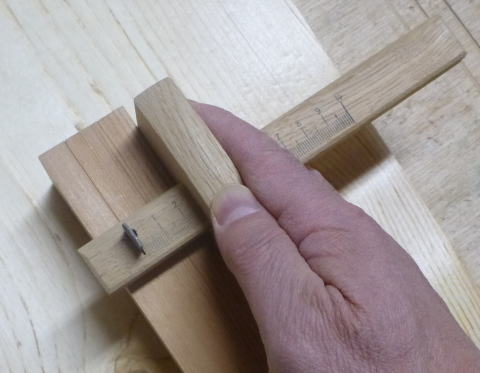

クランプで固定する際、写真にような簡単な治具を用意するといいです。

木片に鋸で、やや深めの切り目をいれただけの治具ですが、切り目にさしがねを挿し込みます。

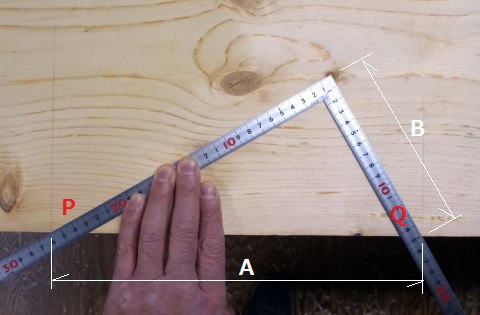

勾配(角度)のついた線を引く

正確な勾配を引く

家や家具を作る際、角度については、分度器で測るような何度何分・・・というような単位を使うことは稀であって、実際に多く使われているのは『勾配』(こうばい)なわけです。

勾配とは、傾きの程度を『水平距離と垂直距離の比』であらわしたもので、三角関数でいうところの tan(タンジェント)に相当します。

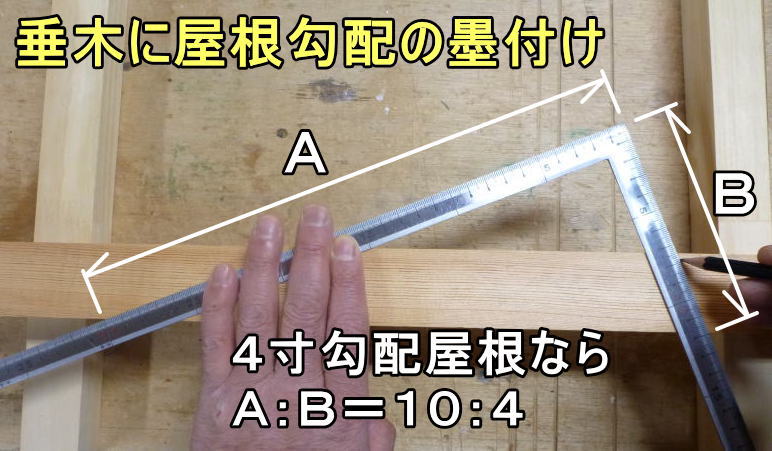

例えば上の写真は屋根を作っているところなんですが、斜めにかけてある角材は垂木(タルキ)です。

この屋根の傾斜は、いわゆる『4寸勾配』

つまり水平距離10に対して垂直距離4上がる勾配ということです。

今は向かって右側の垂木を取り付けていますが、この後、左側の垂木も取り付け、棟木の上で垂木の先端どおしを突き付けます。

そのため、垂木の先端はイラストのように斜めにカットしなければならず、その際の斜めの角度は、屋根勾配と同じにすればOK

そのため、垂木の先端はイラストのように斜めにカットしなければならず、その際の斜めの角度は、屋根勾配と同じにすればOK

つまり 10:4 の勾配でカットします。

10:4 の勾配線をさしがねで引くには、イラストのAの目盛とBの目盛の比率を 10:4 にし、妻手側で墨付けすればいいです。

例えばAが300なら、Bが120 という具合ですね。

筋交いの端部のカット線を、正確に墨付けする

筋交い端部は斜めにカットして取り付けますが、この角度を正確に墨付けするには、現物合わせする以外にも、計算で求められます。

そして、上記の方法で材料にさしがねを当て、カット線を引けば良いわけです。

※ 筋交いの墨付けについては別途詳しくページを書いてますので、こちらを参照してください。

⇒ 筋交いの入れ方

45度の墨付け

左写真のように、A点とB点の目盛が同じになるようにすれば 45度

・・簡単ですね (^^)

30度、60度の墨付け

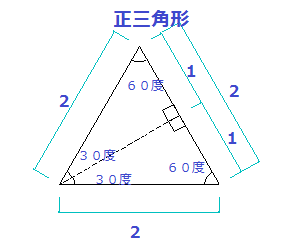

sin30度=1/2 または cos60度=1/2 を利用して、分度器要らず、さしがねだけで30度と60度は出せます。

左写真のA:Bが、2:1となるようにさしがねを置けば、さしがね左側の角度が30度、同様に右側が60度になるわけです。

例えば点Pから30度の線を引きたいときは、点Pから300mmの距離に点Qを取り、点Qに150mmの目盛を合わせて点P・Qを通るようにさしがねを置くということです。

※ A : B = 300 : 150 = 2:1

正三角形を半分に割ったと思えば、良くわかりますよね(^o^)┘

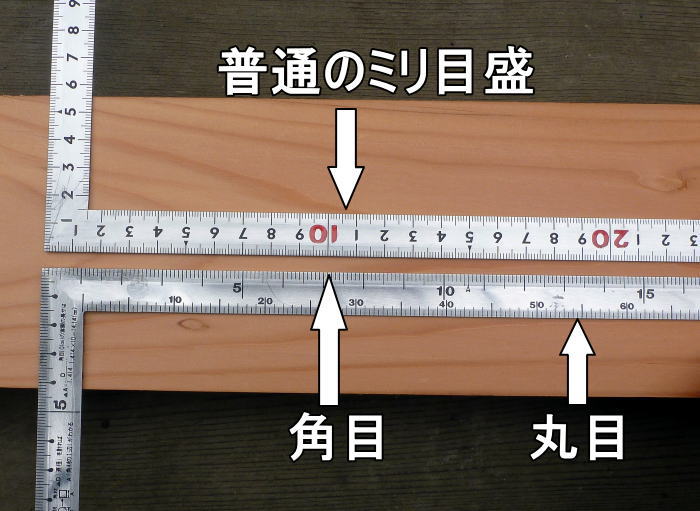

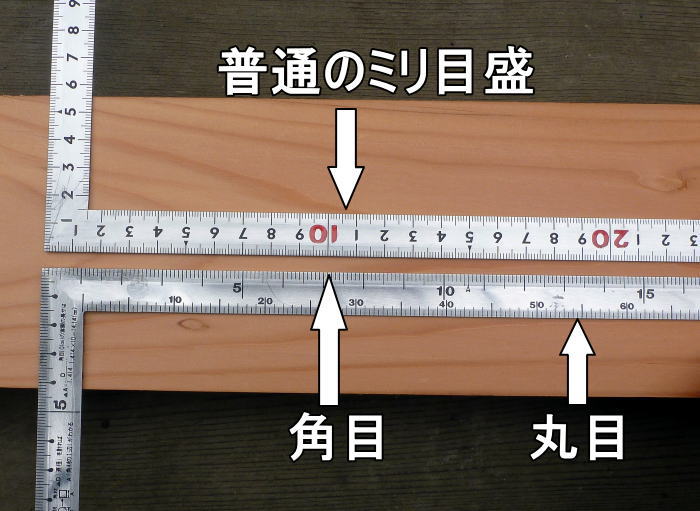

さしがね裏面の『角目』や『丸目』を使う

さしがねは、裏面に角目や丸目が刻まれているものがありますが、角目というのは普通のミリ単位の√2倍で目盛が刻まれています。

つまり角目の100は、実際の長さが100×√2=約141㎜

丸目はさしがねのコーナー部分の内側から目盛が始まっていて、ミリ単位の円周率倍。 つまり丸目の100は、実際の長さが100×π=約314mm

これらを利用した使い方は、例えば・・・

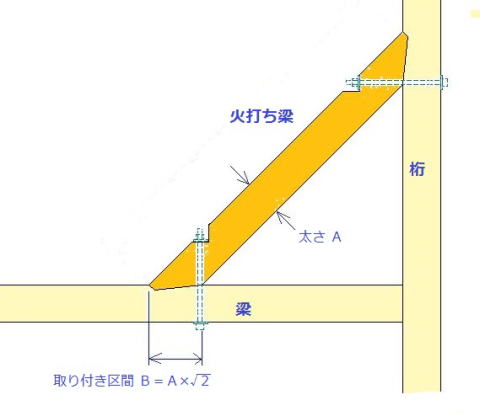

火打ち梁の取り付きの墨付け

『火打ち梁』というのは、水平に入れる筋交いのような部材で、梁・桁の間などの入れて、地震で建物が水平方向に歪む力に抵抗します。

火打ち梁が梁や桁に取り付く位置には、火打ち梁が滑らないよう掘り込みするんですが、その区間を墨付けする際、

火打ち梁の太さ(巾)がAとすると、取り付きの区間長さはA×√2になるので、

これをいちいち計算するのではなく、角目を使います。

例えば、火打ち梁の太さが90とすると、角目で90の寸法を取り・・・

その位置に墨付け

この区間をノミで掘り込み、火打ち梁の『受け口』ができました。

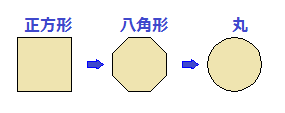

八角形を作る ⇒ 最後に丸棒を作る

左の写真は自作の花台ですが、この足のような丸棒は、角材から削り出して作っています。

鉋で正確な丸棒を削り出すには、正方形の角材を、一旦、正八角形に削り出し、それから十六角形 ⇒ 丸棒 と進むのがいいです。

何の目安もなく正確な円形に削り出すのは難しいんですよ。

だから一旦八角形を経由するのがベター

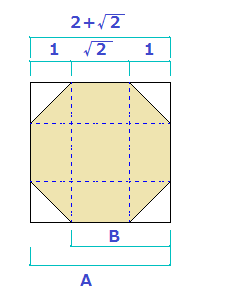

さて、正方形と正八角形の数値的な比率はこのとおりなので、↓↓

左図のA:B=2+√2 : 1+√2

これを計算して丸めると

A : B=√2 : 1

つまりAはBの√2倍・・・となり、さしがねの角目と表目との比率そのものになるわけです。

※ 途中の計算方法は詳しく聞かないでくださいね(^_^; よく分からないけど、とにかくそうなるんです(笑)

つまり正方形の一辺の長さを角目で測り、その読みを、表のミリ目盛で測ったのがBの寸法ということになります。

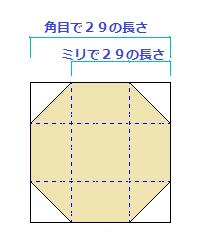

角目で角材(正方形)の一辺の長さを測ります。

この例では29ですね。

角目で読んだ29という『読み』を、表のミリ目盛の寸法でケビキをセットしているところです。

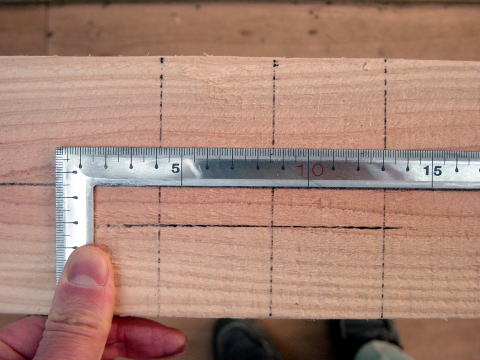

これで角材に墨付け

角材の両側から同様に墨付けします。

こんな具合になりました。

この線が、正八角形に削る際の目安

写真のA:Bが、√2:1の比率になるんです。

線のところまで鉋で削り込みます。

4つの角を同様に削れば、正確な八角形の出来上がり

あとは目分量で十六角形に削り、その後は材料を左手でゆっくり回転させながら右手で鉋削りすれば、限りなく円形に近づいていきます。

最後にペーパー掛けして滑らかにすれば、丸棒の完成デス(^^)v

丸目を使う

私は普段、丸目を使うことはあまりないですね~

丸目の目盛は表目のπ倍、つまり円周率倍なので、丸いものの直径を丸目で測れば、その目盛が即、円周の長さということになります。 例えばこんな使い方

煙突やダクトなどを繋げるために、アルミテープの長さが全部で何メートル必要か?

・・・なんてことを調べるとき、

丸目で直径を測れば、計算しなくても円周の長さが分かるので便利

このダクトは、円周が約34センチだということが分かります。

等分割り

例えばこの板を縦に3等分にカットしたいとき、板巾を測ってみると、285ミリありました。

これを3等分した位置に墨付けしたいのですが、285÷3 と計算で求めるのは面倒だし、間違えやすいので・・・

さしがねを斜めに当て、板の両端に、切りの良い数値がくるようにします。

この例では全巾が300になるように置いたので、さしがねの100と200の位置を墨付けすれば、簡単に3等分の出来上がり(^^)v

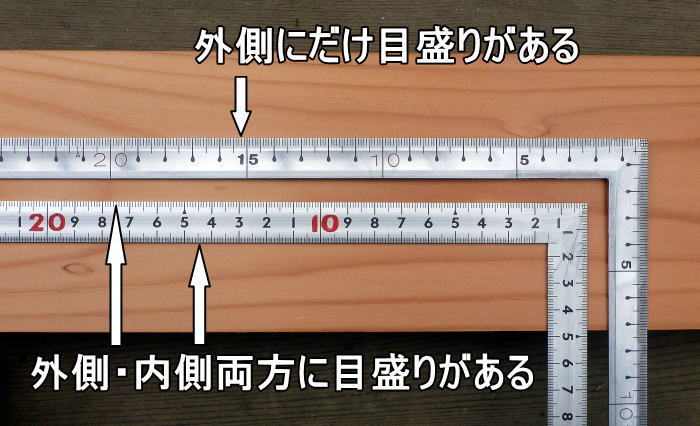

さしがねの『巾』を利用する

さしがねの巾は15ミリ つまり尺・寸単位では1寸の半分の5分に相当します。

在来工法の木造家屋の墨付けでは、5分とか1寸単位が頻繁に出てくるので、さしがねが5分巾で出来ていると便利なことが多いです。

ほぞ穴の墨付けをしているところです。

ほぞ穴の巾は1寸=約30ミリ

なので、いちいち30ミリを測って点を打つのではなく、材の芯墨(中心線)にさしがねを添わせるだけで、芯墨から15ミリの位置に自動的に線が引けるわけです。

芯墨の両側にこれをやると完了

間違いが少なく、合理的だと思います。

深さを測る

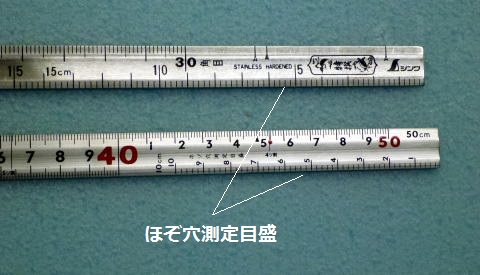

さしがねの裏、長手の先端には 『 ほぞ穴測定目盛 』 がついている場合が多いです。

先端から目盛が刻まれているので、ほぞ穴などの狭い穴に突っ込んで、深さを測ることができるのです。

太さを測る

これはオマケみたいなモンですが(^^ゞ

森で立木の太さを測る道具に林尺(りんじゃく)というものがありますが、林尺がないとき、2本のさしがねを使って立木や丸太の太さを測ることが出来ます。

ただし、読んだ目盛からさしがねの巾(15ミリ)を引いた値が太さになるわけですが・・・

※ 昔、仕事で山に行き、林尺を忘れたのでこの方法でやった思い出あり(^^ゞ

さしがねの種類と選び方

ところで、DIYをするなら、どんなさしがね(曲尺)を選べば良いでしょう?

さしがねにも各種あるので、目的に合ったものを選びたいところです。

どんな種類のものがあって、どのように選んだら良いか、私の経験や私見から書いてみます。皆さんがさしがねを購入するときの参考になれば幸いです。

さしがねのサイズ

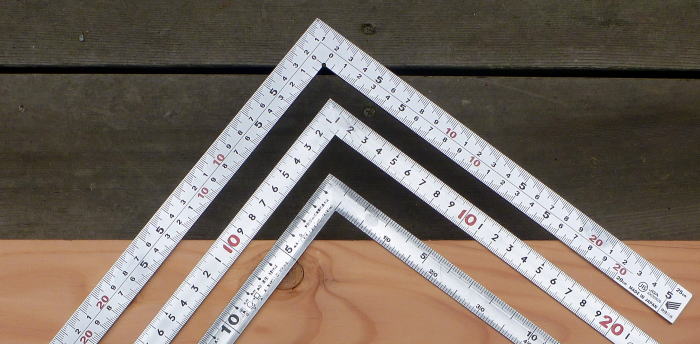

スコヤで直角の確認

L字型になったさしがねの、長いほうを『長手』、短いほうを『妻手』といいますが、長手が50㎝まで刻まれているのが一般的

これだと家具から建物まで、広い用途で活躍できます。

長手が30㎝までのさしがねもありますが、主に小物作品を作るのならコンパクトで使いやすいと思います。 でも作るものが多種多様で、どれか1本買うとしたら、50㎝までのタイプをお勧めします。

スコヤは曲がりの部分が頑丈に出来ていて、直角精度が高く狂いもほとんどないので、むしろ直角を測ったり確認する用途なら、さしがねよりスコヤを使うほうがいいです。(大きな材料を除いて)

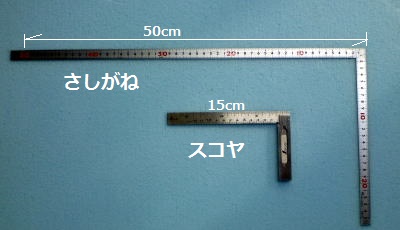

内目盛りの有無 目盛りの多さ

目盛りが、L字の外側だけにあるものと、外側内側の両方にあるものがあります。

種類としては4段目盛り~8段目盛りまであるんですが、4段とか8段というのは目盛りが刻まれている場所の数のことで、例えば・・・

4段目盛り

長手(表)外側、妻手(表)外側、長手(裏)外側、妻手(裏)外側・・・の4か所に目盛り有り。 つまり外側にしか目盛りがないということ。

8段目盛り

長手、妻手、外側、内側のすべてに目盛りがあるタイプ。 つまり8か所すべてに目盛りが刻まれています。

5段目盛り~7段目盛り ⇒ 上記の中間のタイプ ということになります。

単純に考えれば、目盛りが多くあればあるほど良いようにも思いますが、目盛りがたくさんあると、なんとなく目にうるさいというか、ごちゃごちゃ感があってキライ!という場合もあると思います。

特に年を取ると、シンプルな目盛りが好ましかったりしますんで・・・(^^ゞ

「快段目盛」が快適!

ミリ目盛りが階段状に刻まれているものがあり、「快段目盛」と呼ばれます。

ミリ単位でポイントするときにとても見やすいので、間違いが少なくなるはず。アイデア商品ですね~

外側基点と内側基点

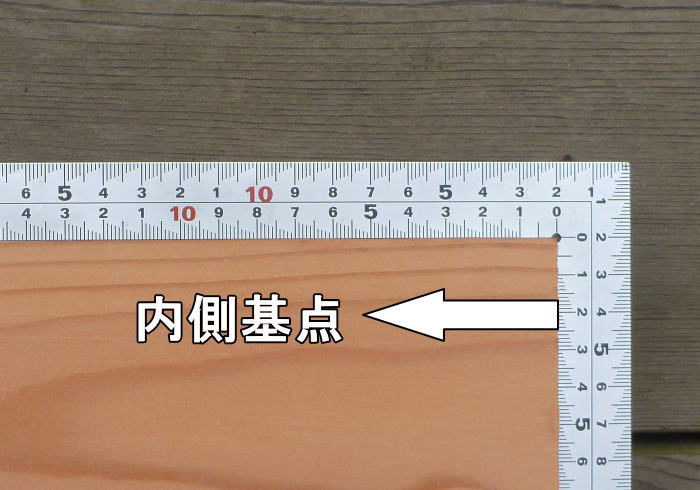

さしがねの内側に刻まれる目盛りが、外側からはじまるのが「外側基点」、内側からはじまるのが「内側基点」です。

内側基点だと、さしがねを材料に引っ掛けて長さを測れる利点があるものの、外側と内側の目盛りがズレているので、人によっては見にくかったり、読み間違いが多発する可能性はありますね。

外側基点は長さを測るときに、さしがねの端部を材料の端に正確に合わせる手間がかかりますが、目盛りの付き方がシンプルなので読みやすく、間違いの頻度は少なくなると思います。

個人的意見ですが・・・

若い人向き ⇒ 内側基点、 目盛りがたくさんあるやつ

高齢者向き ⇒ 外側基点、 シンプルな目盛りのやつ

・・・という感じでしょうか。(^_^;

角目・丸目の有無

さしがねには表にも裏にも目盛が刻まれているわけですが、

① 表も裏もミリ単位のもの

② 表はミり単位だけど、長手の裏が角目(√2倍目盛り)と、丸目(円周率倍目盛り)が刻まれているもの

・・・の種類ががあります。

建物を作るなら角目・丸目がついているタイプが重宝しますが、主に家具類だけ作るなら、表裏とも普通のミリ目盛りだけのタイプのほうが便利ですね。

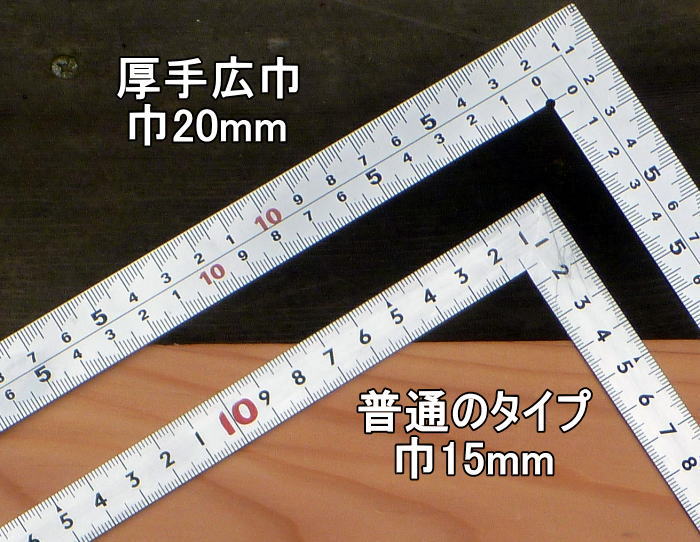

厚さや巾の違い

さしがねの巾は普通は15mmです。 昔からそうです。

でも巾が20mmのもあります。こういうのは「広巾」と呼ばれ、中でも厚さがあるものは当然ながら重さもあり頑丈です。「厚手広巾」と呼ばれるタイプです。

普通の15mmのタイプはよくしなるので、さしがねを曲げて曲線をけがくことも出来ます。

しかし厚手広巾はあまり曲がらないので曲線をけがくのは無理だし、ペラペラの薄いベニヤ板に墨付けするのも苦手。( しならなくて、2点に掛けることが難しいため )

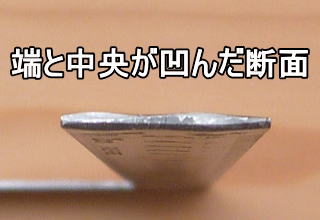

あと、断面については・・・

左(上)の画像のものは、中央と端が狭くなっているので指で中央部を押さえやすく、墨差しで墨付けをしても端部が浮いているために墨が後を引いて汚れるということが避けられます。

一方の右(下)の画像のものは断面が長方形で分厚くできています。厚手広巾に多く、「平ぴた」なんて呼ばれるようです。

このため、墨差しで墨付けするには不向きだけど、鉛筆やボールペンなら問題なく、何より頑丈なので狂いも少ないと思われます。

カッターナイフで何か切るときの定規代わりに曲尺を使うこともよくありますが、厚手広巾だとズレにくくて安定感があります。

鉛筆で長い線を引くときもやはり安定感が違いますね。

尺目盛とミリ目盛

目盛が尺・寸単位になっているものと、センチ・ミリ単位のものがあります。

伝統的な木造建築を手掛けるプロの大工さん・宮大工さんたちは尺・寸目盛のさしがねを愛用されていると思いますが、われわれのようなDIY日曜大工愛好家はセンチ・ミリ目盛のさしがねで十分だし、そのほうが断然使い勝手がいいです。

現在、普通に入手できる木材はほとんどがミリ表記されているし、工業製品であるサッシや屋根材、フローリング材、外壁材などすべての建材はみなミリ表記

付属の設計図も全部ミリで表記されているので、尺や寸で考えることはほとんど無いです。

お勧めのさしがね

オススメの曲尺ということで、私が持っている3本をご紹介します。

シンワ測定 シルバー曲尺 50cm 10014

また、長手の裏の端に「ほぞ穴測定目盛」が付いてます。

断面は端部と中央が狭くなっているので、墨差しでの墨付けに便利です。建物作りには適しているでしょう。

角目があるので、45度に接合する家具や建物の墨付けには便利です。

これは私が長年愛用しているもので、自宅も小屋もこれ1本で作ってきました。

シンワ測定 10640 曲尺同厚 シルバー 50cm 表裏同目 名作

角目や丸目は必要ない・・・という方の場合は、曲尺を裏返してもミリ目盛りが使えるのでかえって重宝するでしょう。

外側基点なので目盛りはシンプルで見やすく、読み間違いもほとんどありません。

軽くて取り回しが楽。 価格もお手頃で、ちょっとしたDIYにはこれ一本で十分使えるんじゃないでしょうか。

断面も、端部と中央が狭いタイプなので墨差しも使えます。

新潟精機 SK シルバー曲尺 銀龍 快段目盛 厚手広巾 50cm MT-50KD

やや重いですが、丈夫で安定感があり、カッターナイフの定規としても使いやすいです。

内側基点なので、何かに引っ掛けて測る用途の多い場合にも重宝する曲尺だと思います。

さしがねの使い方は、もっとずっと奥が深い!

さしがねを使った伝統建築の作図法のことを、専門用語で規矩術(=きくじゅつ)といいます。規矩術に比べれば、これまで書いてきたことはほんの序の口。(^^ゞ

本格的に知ろうとすれば、ずっと奥深い世界があります。

こんな記事も読まれています

床の補強

床補強の方法

ピアノや蓄熱暖房機などの重量物を置くためには、床を補強したほうが良いわけです。

では、床の補強にはどういう方法があるかというと・・・

- 根太のスパンを狭くする

- 根太のピッチを狭くする

- 根太や床板を、太く厚いものにする

- 重量物の直下に床束を配置(追加)する

これら1~4の方法について詳しく見てみましょう。

1 根太のスパンを狭くする

スパン=支点間の距離。つまり床の場合は根太が乗る大引きのピッチ(=設置間隔)に相当します。

一般的な木造住宅の1階床の根太のスパンは3尺。つまり909ミリなんですが、これを例えば2尺(606ミリ)とか1尺5寸(455ミリ)などにしてしまえば、それだけ床は強く(たわみにくく)なるわけです。

2 根太のピッチを狭くする

つまり隣の根太との間隔を狭くする。言い換えれば根太の本数を増やすということ。

一般的な木造住宅の1階床の場合、根太のピッチは、畳の部屋なら1尺5寸(455ミリ)、合板下地のフローリングなら1尺(303ミリ)。

これを、知り合いの家ではピアノを置く部屋の根太のピッチを1尺の半分、約150ミリにしていました。

これは自宅1階の、ピアノ部屋の床下施工の様子です。

ほかの部屋は標準どおり、根太のスパンを3尺、根太のピッチを1尺にしているのですが、ピアノ部屋だけは根太のスパンを2尺にしました。

大引きのスパン、即ち床束の間隔も、普通は3尺のところを、ピアノ部屋は2尺にしています。

ここにグランドピアノを置いていますが、十分な強度が得られていると思います。

3 根太や床板を、太く厚いものにする

スパン3尺の場合、根太の断面寸法は一般的に45×45や、45×60が多く使われていますが、これを例えば大引きと同じ90×90にすればかなり強力な床になりますね。

床板の下地も、一般的な厚さ12ミリの下地合板ではなく、厚さ24ミリや28ミリのネダレス合板にすれば当然強くなるわけです。

ネダレス合板なら断面に実(さね)がついているのでその点も有利

4 重量物の直下に床束を配置する

床束の本数を増やすわけだから、1の「根太のスパンを狭くする」と同じことなんですが、部屋全体を補強するのではなく、蓄熱暖房機を設置するような、局所的な補強だけすれば良いケースのときは、この方法が一番現実的で理にかなっていると思います。

それに、上記の1~3の方法は新築時にやるならいいけど、後付け(リフォーム)で行うならば既存の床を一旦壊して作りなおすなどの大規模な工事になります。

その点、この方法は建てた後からでも、いつでも簡単に施工可能なところがgood

床下に潜って補強したい場所の直下に床束を立てるだけなので簡単!

つまり・・・

後付けで床補強するなら、断然! 4の『重量物の直下に床束を配置(追加)する方法』が適していると言えるでしょう。

重量物の直下に後付けで床束を配置し、床を補強した例

わが家に蓄熱暖房機を入れることにしたので、床下に潜って、床束を配置しました。

後から入れる床束は、高さが自由に調節できることが必要なんですが、それが可能なのはプラスチック製のプラ束か、金属製の鋼製束

わが家は新築時にプラ束を使ったので、今回も同様にプラ束使用です。 長さによって違うけど、だいたい1本千円前後で買えます。

これがわが家の蓄熱暖房器。 熱容量7000VAで、重量が379kgもあります(驚!)

その直下の床下を、このように補強しました。

床下点検口から床下に潜り、匍匐前進しながら該当の場所まで進みます。(^_^;

プラ束を根太に直接当ててもいいけど、荷重が均等に分散するよう、根太とプラ束の間に板をかませています。

板はツーバイ材の2×10材を使用

もちろん、プラ束は根太の直下にくるように配置

プラ束は(鋼製束も)高さ調整ができるので、土間コンとあて板の間をしっかり突っ張ったところでストッパーを締めて固定します。土間コンと接する面には専用接着剤使用です。

この狭いエリアに6本入れました。 十分過ぎるでしょう (^^)v

ちなみに、プラ束には『台板タイプ』と『受座タイプ』があり・・・

台板タイプ

受座タイプ

『台板タイプ』は上端についている厚めの合板の下から、上に乗る大引きなどの木材にビス留めして固定するもの。

『受座タイプ』は上端の「コの字」に大引き材などを受け、コの字の側面ビス穴から釘やビスを打って固定するもの。

状況に応じて使い分けます。

ちなみに既存のプラ束は大引きの下に配置しているので、受座タイプを使っています。

床下で安全に作業するために・・

床下は一般的に暗いので、潜って作業するためには、出来るだけ明るくて、尚且つ持ち運びやすい照明が必要です。

小さくて持ち運びやすく、地面に置きっぱなしでも安定するし、なにより凄く明るいので、床下に潜っても遠くの方まで照らしてくれます。

床補強が終わったので、いよいよ蓄暖を受け入れますよ~

業者から事前にもらっていた図面をもとに、背面固定のための下地木材をセットしておきました。

暖房器到着

中身はこんなふうに、電熱線がたくさん通っています。

そこへ投入される蓄熱レンガたち

これが重さの原因なんだよね

電熱線をはさむように、隙間なくレンガが積まれていきました。

重さ379kgの蓄熱暖房器 設置完了!

ばっちり床補強しているので、周辺を歩いてもビクともしません (^^)v

こんな記事も読まれています

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

コメント

コメントを投稿