太陽系は約46億年前、銀河系(天の川銀河)の中心から約26,000光年離れた、オリオン腕の中に位置。

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

ネダレス合板で床作り

根太レス合板なので普通は根太が不要なんだけど、この小屋は工房なので耐荷重を重視して、普通に根太を打った上にネダレス合板を張って床にしています。

※ ネダレス合板はコンパネなどよりずっと厚いのです。

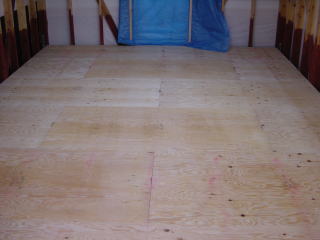

ネダレス合板を千鳥状に貼り終えた状態

屋根をかけるのが最優先の建て方なので、屋根と外壁ができてからの床張りになりました。 自宅を作ったときと同じ手順です。

床張りするときには、雨・風・直射日光の心配がなくなっています。

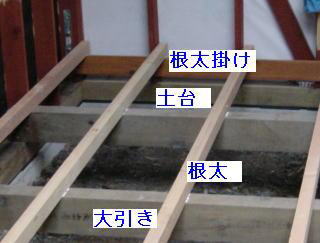

まずは床の下地作り

じつはこの画像は、床の施工前!

刻み加工をはじめるときに作った仮設のプラットフォームなので、下地合板はもちろん、その下にある根太・大引きともに、ただ並べているだけ。

これらを一旦外に出して、ちゃんとした床を作ります。

仮設床にしていた下地合板は、小屋西側の内装壁材として利用しました。この壁は全面的に収納棚となるので、奥の壁面は多少汚くてもOKなのです。

知り合いから、要らないとのことで90×150の防腐剤注入材をもらったので、これを大引きに活用。

根太は45×60の米マツ。

根太の端っこは、大引きがないので、根太掛けとして適当な板を間柱に打ちつけ。

今回は、大引きに使った材料の寸法が正確に揃っていたので、大引きを土台に載せてビスを斜め打ち固定という、最も簡単な方法です。

根太と大引きは、下穴をあけてからビスで固定し、一応接着剤もつけてみました。

床用接着剤も市販されてるけど、使ったのは手持ちの木工ボンドです。

【 参考 】 ちなみに、小屋ではなく住宅の床(床断熱材入り)を手作りしたときのページはこちら↓↓

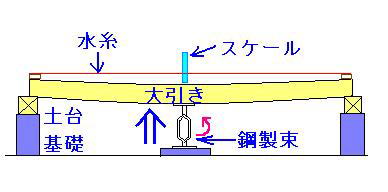

水平を調整するには?

大引きに使う材料は、たわんでいる方を下向きに使うので、左図のようになります。

※ 関連ページ ⇒ 木材の使い方 ( 木表・木裏 )

床束には、強くて腐らない鋼製束を使用。今はホームセンターでも鋼製束を売っているんですねー。 1本680円でした。

鋼製束のバックルを回すと少しずつ伸びるので、これで水平を調整できます。

① 板きれと水糸を使い

② 水糸をピンと張る

厚さ12ミリのコンパネの破片2枚に、それぞれ水糸を巻きつけて、大引きの両端に、水糸をピンと張った状態で固定して・・・

③ 鋼製束で高さ調整し・・・

④ 中央部を高さをチェック

鋼製束のバックルを回しながら、大引き中間点で水糸との距離をスケールで読み、ちょうど12ミリになったところで鋼製束のバックルを、ナットを回して固定。

これで大引きが正確に真っ直ぐになります。

ネダレス合板を張る

床板に使ったのが、このネダレス(根太レス)合板 厚さが24ミリもあります。

※ 30ミリとか・・もっと厚いのも市販されてます。

「根太レス」というくらいだから、根太を省略して大引きに直結できる分厚い合板ということなんだけど、この小屋では、根太を455ピッチで配置しています。

作業小屋なので、一般住宅の床より荷重に耐える丈夫さでなくっちゃ。

ただし、今回は根太があるため、水平歪みに強い「剛床」にはなりませんが・・・

※ 通常、ネダレス合板は根太を省略し、土台や大引き、2階の場合は梁・桁に直接打ち付けることで、床自体が耐力盤の役割を果たす「剛床」となるわけです。 根太が無い分、省力化になりますし。

この時期、合板の値段が高騰してきており、これは1枚3200円でした。合板の値段は、1年前(2005年)より5割はアップしている感じです。 (ーー;)

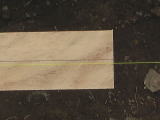

♀さね(左)と、♂さね(右)

実(さね)がついています。

これで合板どうしの接合面に段差やスキマをなくせるし、合板の端っこに乗っても、ほとんどたわまなくなります。

それにしても厚いですねー。 ベニヤを9枚積層してますよ。

「さね」がついている長径方向は、このように横から押し込んではめます。

短径方向は「さね」がないので、合板どうしの突合せ位置の下には、必ず下地がほしいです。

今回は根太を455ピッチで配置しているので、突合せ位置の下には根太がきます。

あとは根太のライン上にチョークラインでマーキングし、スリムビスでバシバシ打って固定。

床張り完成。

合板は千鳥状の配置です。 (千鳥貼り=互い違いに貼る方法。 目地が一直線にならず、折れ曲がることになる。)

※ 千鳥張りにすると特定の根太に釘が集中することを防げるし、目地が特定のラインに集中することも防げる。 ⇒ 結果、強度的に有利 となります。

作業小屋なので、これで仕上げの床材です(^^ゞ

コンクリートの床だと、刃物を落とせばすぐに刃が欠けてしまうし、足元がシンシンと冷えるので、やっぱり木の床が好きです。

ネダレス合板の床は、歩いた感じがかなりしっかりしてますねー。

こんな記事も読まれています

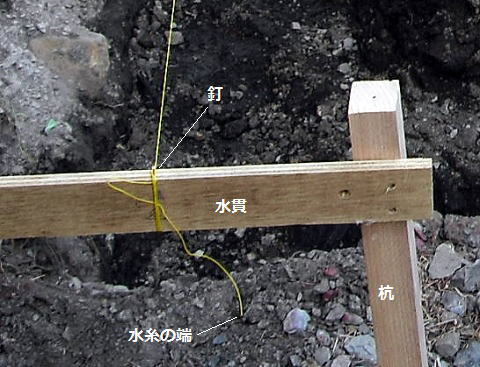

縄張り・水盛り・遣り方の方法

縄張りっていうのは家を建てる位置を地面に記すこと。(地縄張りともいいます。)

水盛りっていうのは水平の印をつけること。

遣り方(やりかた)っていうのは、建物を建てる場所の回りにめぐらす板と杭のことです。

これから住宅を建てようとする工事現場では、板と杭でグルリと周囲を囲んでいるのをよく見かけますよね。アレです。

土木工事でいうところの「丁張り」みたいなもんですね。

これは家作りの最初に行う作業にして、ヒジョーッ!に重要な作業なのであります ( ー`дー´)

なにしろコレを間違えると後々がすべて大変なことに!

ではDIYでコレを作っていくための手順を解説しましょう。

1、縄張り

縄張りは、「地縄張り」ともいいますが、要するに「わが家を建てる場所はここじゃー!」と宣言する作業です。 (^^ゞ

地面の上に縄を張るから縄張りなんでしょうけど、別に立派な縄を張る必要はなくて、紐とか水糸を張っておけば十分。

直角がきちんとでた四角形をつくるには、ピタゴラスの定理を使えばOKです。 (^^)v

図のC辺の長さは、(A辺の長さの2乗+B辺の長さの2乗)の平方根です。

ルート計算ができる電卓をもって、巻尺などで両方の距離を測り、一致したところに杭を打てばいいわけです。

ちなみに縄を張るラインというのは、建物の基準線、つまり在来工法では柱の中心であり、壁のど真ん中といえばいいか。

決して建物の実際の外周(外壁)ではありませんよ。

上の図の例では、建物の設計値が2間×4間なので、素直に2間=3,640ミリ 4間=7,280ミリを取ります。

縄張りは、何も建物のかたちを地面に再現するだけが目的じゃなくて、むしろ、自分の敷地の中の狙った位置にちゃんと位置しているかどうか確認する意味があります。

このとき、設計編でできてた図面のひとつ「配置図」を使って、道路との距離や隣の敷地との距離などを確かめます。

この段階で間違えてしまうと、もう一生直せないノダ・・(-_-)

※ この段階では杭の位置はそれほど厳密に合わせる必要はないですし、実際、木の杭を打つ程度ではmm単位の精度なんて無理な話。

後に作る『遣り方』に水糸を張るので、精密な位置出しは、その水糸を基準にして出します。

2、水盛り

さてここで、スゴーク大事な水平の印を、全部の杭につけていきましょう。

水盛り管という道具があると便利なそうですが、それが無くとも、バケツと、細い透明なホース(ホームセンターで1m当たり80円くらい)があれば出来ます。

バケツの水面と、ホースの水面はいつも同じなので、ホースを持ってすべての杭をまわり、印をつけていくわけです。

ただ、最初にバケツの水位より上に水を上げなくてはならないので、最初だけはホースの先に口をつけて水を吸い込みます。水がホースの先から出てくればOK

ホースの中に気泡が入ってしまうと水位が狂うので、これは注意してみておきましょう。

念のため何度も杭にあててチェックすればいいと思います。

杭に印をつける高さとは?

今回の例では、基礎は地面から300ミリの高さでつくりますよね。

でも地面っていうのは、現在の地面というよりも、完成したときの地面のことです。

今後、掘った土を基礎のまわりに少し盛り土するかもしれないし、砂利を敷くかもしれないので、完成したときの姿を想像してまず設計地面の高さを杭に印してみます。

で、そのその印から300ミリ上が基礎天端なわけです。。

さて、遣り方の板をどの高さに張るかですが、基礎天端と同じ高さに張るのが一番分かりやすいですね。

しかしこれだと、型枠をつくったりする作業で、水糸が邪魔になるときがあります。だから、基礎天端より50ミリ上とか、少し上に逃がして張るのが現実的。

でも今回の例では、分かりやすくするため、基礎天端と同じ高さに板を張ることにしましょう。

板を張る高さを基礎天端と同じにするということは、基礎天端の高さにホースの水を使って印をつければ一番いいのですが、バケツの水位を調整したりするのも面倒なので、テキトーな位置で固定して印をつけます。

その印から基礎天端までの高低差を測っておいて、あとで全部の杭にも基礎天端の印をつければいいのです。

3、遣り方

遣り方をかけるときは、縄張りの周囲60cm~1mくらい外側に離れた位置に、板を並べていきます。

でも、杭は約1.5m間隔くらいが丁度良いので、板と板の重なり部分以外にも、板の中間点に1.5m前後の間隔で適当に杭を打っていきます。

この杭はすごく重要なので、地面にしっかり打ち込んで、グラつかないようにしましょう。

杭の頭は、作ろうとする基礎の天端よりは高くならないとマズイです。

今回は、基礎の天端は地面から30cm上なので、杭は地面から50cmくらい以上は出しておきたいところです。

さて、杭に板を張っていきますが、遣り方が歪まないように、四隅にでも筋交い(斜めの板材)を打ち付けておけばバッチシ(^^)v

これで遣り方が出来ました。

もっと簡単にやろう!

建築の本には、遣り方は建物の周囲全部に張るように書かれていますが、実際やってみると結構面倒なことが多いものです。

建物周囲すべてに「ハードル」があるようなものだから・・・

- 人が歩くのに邪魔!

- 掘った土を捨てるのに邪魔!

- 結果として遣り方に人や石がぶつかることが多くなり、そのたびに「狂ったのではないか?」と不安になる。

・・・といった不便さがあるんです。(ーー;)

実際、建物の規模が小さく、形が単純な四角形で間仕切り壁のないワンルームの場合は、遣り方は周囲全部にかける必要はなくて、四隅だけあれば大丈夫です。

その場合はこういう風にかけます。 広々として、作業性はすごく良くなりますよ(^^)v

板はどんなのを使う?

板は、3~4mくらいの杉板を使ってもいいけれど、無垢の板は節のところで大きく曲がっていたりします。

遣り方に張る板は、高さの水平を見る基準になるので、曲がりが大きいと話しになりません。

杭は約1.5m間隔で立っていて、そこでは印に合わせて打ち付けているからいいけれど、杭と杭の間で板が曲がっていたら水平の管理に狂いが生じてしまいます。

無垢の板ではなく、丸ノコに平行定規をつけてコンパネから平行な板を切り出して使うのも手です。ただし一枚の長さは1.8mしかありませんが・・・

基準の通りに矩(かね=直角)をだす

建物の基準となる線を遣り方に写すには、トランシットという測量器械があれば簡単に出来ますが、業者でもない限り個人でトランシットを持っている人はいないと思います。

レンタルしてくれるところも残念ながら知りません。

そこで、特殊な器械を使わずに昔ながらの方法でやってみましょう。

縄張りの縄の真上にそって、縦横どこか1本ずつ基準となる水糸を張ります。

縄張りの真上かどうかは、目で見て決めます。当然、この段階では直角の精度は悪いです。

まずは、図のAの角度が正確に90度(直角)になっていないといけないので、 図の東西線を固定しておいて南北線を少しずつ動かして微調整しながらあわせましょう。

チャンチャカチャン♪

チャンチャカチャン♪ここで大矩(おおがね)登場!

直角をみる道具「大矩」をつくって、水糸の直下にもぐりこませ、上から目視で水糸を調整します。

大矩の作り方

- 中心に墨を打った3枚の板を用意

- それを各辺の比が3:4:5になるようにビスで固定します。(これも三平方の定理の応用)

大矩の下にはブロックや板切れなどを挟んで、大矩と水糸が触れない程度にギリギリの距離まで近づけてやります。

大矩の下にはブロックや板切れなどを挟んで、大矩と水糸が触れない程度にギリギリの距離まで近づけてやります。

そして大矩の墨と水糸が重なり合うように、真上から見下ろします。

そして大矩の墨と水糸が重なり合うように、真上から見下ろします。

東西線の水糸が完全に大矩の墨と重なった状態で、南北線の水糸の端を持って微調整し、大矩の墨と完全に重なればOK (^^)v

建物の基準線に水糸を張る

さあ、これまでに東西、南北、それぞれ1本ずつ水糸を張りました。 水糸の交点は完全な直角が出ています。

水糸と遣り方の板との交点から、それぞれ 7280ミリ、3640ミリの距離を測って、遣り方の板の上に印をつけます。

この印めがけて水糸を張れば、正確な四角形が出来ているはず。

確認のために水糸の対角線の長さを測ってみます。

(7280の2乗+3640の2乗)の平方根=8139ミリ になっているはず・・・・

もしズレていれば平行四辺形になっているということなので、もう一度直線の長さを測りなおして微調整します。

これで遣り方が完成し、建物の芯の真上に水糸が張られました。メデタシ (^o^)

遣り方の板の上に釘を打ち、そこに水糸を交互に巻くように張れば位置がずれません。

水糸の張り方詳細についてはこのページをどうぞ

⇒ 水糸の張り方

次からいよいよ土工事をはじめます。(続く)

こんな記事も読まれています

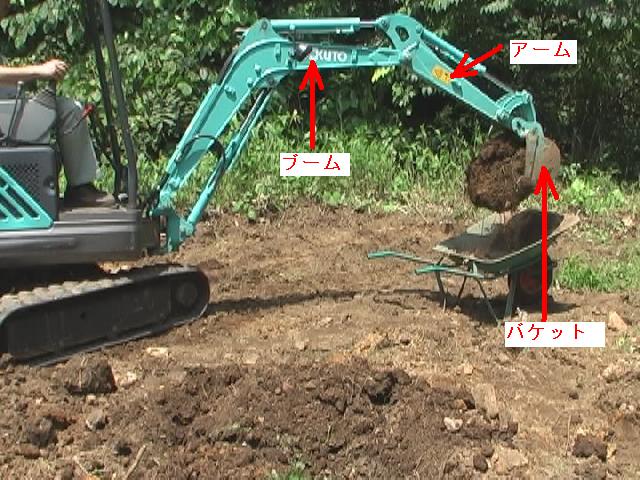

バックホーを運転するには?

レンタルしたミニバックホー

このページではバックホーの基本的な操作方法や、レンタルの仕方・料金・運転資格のことなどについて説明します。

はじめに

バックホーとは、油圧ショベルの一種で、今や土木工事現場の重機の主役といってもいいでしょう。この機械を見たことがない人はいないと思います。

(ユンボと呼ばれることもありますが、ユンボはもともとフランスのSICAM社の製品呼称で、バックホーの方が正式名称のようですよ。)

自分で基礎工事をするときに、このバックホーがあると百人力です(^^)v

西日本などの暖かい地域ならともかく、寒い地域では、冬に地盤が凍結しない深さまで掘り下げておかなければならないので、我が家では60cmくらいまで掘りました。こんなの人力ではとてもやってられません。

そこでバックホーの登場ですが、高い機械なのでさすがに買うわけにはいかない。 でも、レンタルして使うという手があります。

一口にバックホーといっても大きいのから小さいのまであり、大きさは普通、バケット容量で表します。

つまり、バケット(アームの先端についている、土を掘り取る部分)一回でいくらの土を掘り取れるかということなんですが、 道路や河川などの一般的な工事現場では、バケット容量0.6立方メートルクラスのものが多いようです。

家の基礎工事ではこんなに大きいのは要りません。

私は0.05立方メートルのをレンタルして使いました。こういうのを一般にミニバックホーというのですが、このくらいが丁度使いやすいです。

レンタル料は一日8千円でした。 (2005年時点での実績です。)

バックホーの腕の名称

バックホーは、作業する腕が3つの部分に分かれていて、名称は根元のほうからそれぞれブーム、アーム、バケットと言います。

このバケットに土が目一杯盛られる量で、バックホーの大きさを表していて、画像のものは私がレンタルしたものですが、0.05リューベという小さなサイズです。

ミニバックホーとも言います。これで十分!

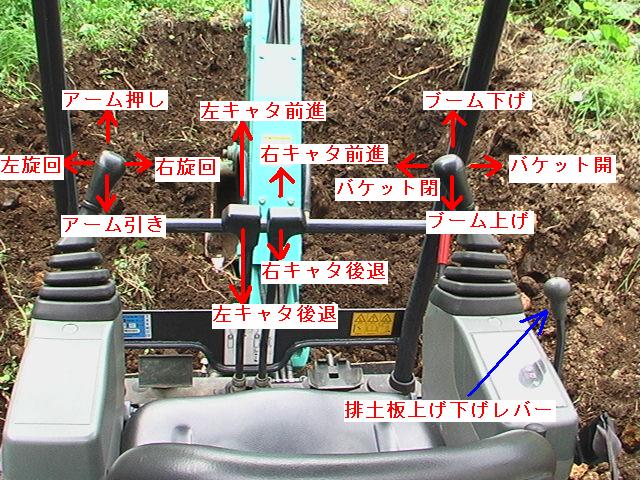

ミニバックホーの操作方法

奥深いテクニックのある機械だそうですが、基本操作自体は、意外に簡単(^^)v

運転席の正面に2本のレバーがあり、ぞれぞれ右は右の、左は左のキャタピラを回転させるレバーです。これで機械本体を前進させたり後退させたりします。

機械によってはこういうこともあります。

もちろん、例えば右のレバーだけを前に倒すと機械本体は左へ回ることになり、そのようにしてカーブを切ります。

気をつけないといけないのは、バックホウの上半分は360度旋回できるので、180度旋回した位置で作業していることも多く、そういう場合は、もしも機械を前進させるつもりでレバーを前に倒すと、自分が座っている方向から見てバックの方へ進んでしまうことです。

運転席は後を向いているのに、キャタピラの部分はあくまで「前」を向いているからこういうことが起きるのです。

これ、慣れないとビックリします。

左右のサイドにあるレバーが、アームやバケットを動かしたり、機械本体を旋回させたりするレバーです。

はじめはぎこちないですが、30分ほど動かしていると上手に掘り取れるようになります。

慣れてくると、アームとバケットを同時に動かし、且つ、機械を旋回させながら・・・なんてことが出来るようになるので。

あっ、プロから見ればそんなことはアタリマエの操作ですけどね(^^ゞ

また、ミニバックホーは大抵、小型のブレード(ブルドーザーのような排土板)がついていますから、ちょっとしたブルドーザーがわりに、バックホウを前進させながら土をならすなんてこともできます。

また、ミニバックホーは小さいため安定感があまりありませんが、移動しない場合はブレードを下げることにより、安定して作業できます。

ミニバックホーのレンタル

ミニバックホーは、建設機械リース屋さんからレンタルできます。

借りる場合は、リース会社に電話して、 「コンマゼロ5のミニバックホーを一台」と言えばいいのです。

このクラスのやつは運転席が壁で囲まれていません。そのかわり屋根だけはついていますから雨の日でも大丈夫。

私が借りたときは、0.05クラスのミニバックホー。 レンタル料は1日当たり8000円でしたけど、自分で運べないので運搬費も別途かかります。

片道1万円でしたから、往復運賃を入れると3万円近くになってしまい、決して安いものではないです。

うまくやるには、連休の前日に借りると、1日分の料金で休み中も毎日作業できることがあり、交渉次第(^^)v

まあ、GWや3連休などに集中してやると、住宅基礎の土工くらいなら片付いてしまうので、やっぱり重宝しますよ。

燃料(軽油)は自分で入れます。 作業前にあらかじめスタンドで軽油を買っておき、いつでも給油できるようにしておいたほうがいいでしょう。

運転操作も、初めてだと言えばリース会社の人がひととおり教えてくれます。

バックホーの運転資格を取るには

バックホーのような機械は、一般に、「車両系建設機械運転技能講習終了証」という資格を持っていないと運転してはいけないと言われているものの、法律の解釈によっては、「従業員に操作させる場合の話なので、個人のセルフビルドで使うには関係ない。」・・とも取れます。

でもやはり、安全には細心の注意を払いたいもの。

無知な状態で使うと危険なので、講習は受けたほうがいいと思いますよ。

ミニバックホーのような重量3トン未満の機械については、建設会社などが独自に行う特別教育を受講していれば、前記の終了証はいらないことになっています。

しかし建設会社の人でもない限り、特別教育なんて普通は受ける機会はないわけですが、教育代行してくれる機関もあるようです。

ネットで調べてみると、講習は2日間で費用は1万5千円位ということですので、興味があったら問い合わせしてみてはいかがでしょう。

◆ 参考ページ

⇒ コマツ教習所 特別教育の内容ページ (小型車両系建設機械)

⇒ コマツ教習所株式会社

また、このHPの掲示板に、実際に講習を受けられた方々から、以下の情報がありましたので紹介します。

(2007年9月時点)

> ミニバックホーの免許取得は、コマツなどの特別教育を受講されたのでしょうか。

1日目が教室で講義、2日目が実車教習です。

3t未満しか乗れませんが、3tて住宅建設には充分過ぎるほどの大きなバックホーまで乗れます。

講習には水道工事屋さん塗装工事、現場監督さんなど各業種の職人さんが集まるので知り合いをつくるのにも良い機会になります。

2日目の実車教習は1グループ10人位に分かれて乗るんですが、待ち時間けっこうあるので自分の家の図面を周りの職人さんに見てもらったりして、とても楽しく?免許もらいました!

> ミニバックホーの免許取得 費用とか日数とか講習所とかはどんな感じだったんですか。

ただ、人数は少なく全部で6人。しかも私以外は産業廃棄物業者の方々でした。20代前半の女の子もいました(ちょっとビックリ)。

住友、コマツ、日立、コベルコ、キャタピラーなど、講習所は結構近くにあるんです。

日立とか住友だったら、近くだったんですが、土日講習しているところはコベルコしかなく、大垣市まで往復3時間の旅を2日間しました(越境です)。

講習費用15000円、電車賃はたしか合計で3000円くらい。

なお、「車両系建設機械運転技能講習終了証」を取ってしまえば、ミニバックホーはもちろん、大型の重機も運転できます。私はこれを取りました。

こんな記事も読まれています

花壇のレンガ積み

DIYで作った長さ2.7m、奥行き0.5m、レンガ7段積みの花壇です。 ほぼ長方形だけど、直前に作ったアプローチのレンガ敷きに沿って、曲線区間が一部あります。

レンガ積みではモルタルを均等に乗せていくのが素人にとっては難しいですが、途中から一工夫して便利グッズを作り、3段目からはきれいに積むことができました(^^)v

以下、レンガ花壇が出来上がるまでの一部始終を詳しく紹介します。

横目地を速くキレイに作るための便利グッズ使用!

目地は深めにし、モルタルによるレンガの汚れを極力無くす工夫をしました

--- 目 次 ---

材料のレンガ

花壇作りのために購入したレンガ160個

『アンティーク・ヨーロッパ風シャッフルレンガ・ミックス』という名称で売られていました。 1個78円のところ、割引中で58円(^^)v

ホームセンター(ホーマック)の配送サービスを頼んで自宅まで運んでもらいました。

高さ45ミリなので、積みレンガとしては少し薄いですが、色合いが1個ずつ違っていたり、小さな欠けが多くて不整形なところが、いかにもアンティーク風という感じで、気に入りました。

自分としてはキッチリ・カッチリした感じよりも、手作り感のあるくだけた感じの花壇レンガが好みなので・・・

果たして本当に『ヨーロッパ風』になるのか?(笑)

レンガ積みの道具

DIYでレンガを積むための道具として必要なのは、以下のとおりです。

| 道具類 | 用途 |

|---|---|

| 水平器、水糸、水糸を張るための板・杭など | 高さやラインの管理 |

| スコップやツルハシなど | 基礎の溝掘り |

| モルタルを練るための容器、バケツ | モルタル作り |

| レンガ鏝、目地鏝、スポンジ、洗面器 | レンガを積む |

| ディスクグラインダー、ダイヤモンドホイール、タガネ、石頭槌 | レンガのカット |

洗面器に水を張り、コテ類やスポンジなどはその中へ

基礎からレンガ積み1段目まで

すでに作っていたレンガアプローチに沿って作ります。

背後は駐車場のコンクリート土留めを利用するので、レンガを積むのは花壇の前面と側面だけで済みます。

まずは、せっかく作ったアプローチがセメントなどで汚れないよう、ブルーシートで養生

ツルハシとスコップで、基礎部分を溝状に掘りました。

今のうちにレンガを水浸

モルタルで固定する場合は、事前に必ずレンガを水に漬けます。

(レンガが乾燥していると、モルタルの水分が吸われてうまく固まらないため、それを防ぐためレンガに吸水させておく。)

レンガの種類によって泡の出方が違うけど、このシャッフルレンガは気泡が多いらしく、面白いように泡が出ます(^^)

砕石を敷いて突き固めました。

※ 関連ページ ⇒ 砕石の入手法や価格

この時点で丁張(遣り方)を掛け、レンガ1段目の天端高さに合わせて水貫板を取り付けます。

これに張った水糸を目安に、水平にレンガを積んでいきます。

※ 関連ページ ⇒ 水糸の張り方

モルタルを敷き、その上に1段目のレンガを固定していきます。 高さは、1段目レンガの半分が地中に隠れる程度。

目地巾は13~15ミリほど取っています。

1段目が完成 今日はこれにて終了。 全部で7段積む予定

モルタル練り

ちなみに、DIYでモルタルを練るには普通はフネと呼ばれる容器の中で砂とセメントと水を人力で練り混ぜたり、あるいはコンパネの上で練り混ぜたりしますが、量が多いと大変な労力なんですよね。

私はH23に約5万円でコンクリートミキサーを買ったので、とても重宝しています。

今回、砂・セメントの配合比は、良く言われる『一般的な3:1と、目地モルタル=2:1』の間をとって、砂10リットル:セメント4リットルにしています。 水は、固さ加減を見ながら少しずつ注入

※ 関連ページ ⇒ コンクリートミキサーの使い方

レンガのカット

ディスクグラインダーにダイヤモンドホイールを装着すれば、いとも簡単にカットできます。

私の持っているディスクグラインダーでは20ミリくらいの深さまで切り込めるので、表裏両側から切り込めば、厚さ40ミリのレンガならディスクグラインダーだけでカットできちゃいます。(実際は45ミリ厚のレンガでも切断可能)

ただし、カットの際に粉塵がたくさん出るので、マスクは必須。 それと、万一破片が飛んできてもヤバイのでゴーグルも必須

ダイヤモンドホイール装着のディスクグラインダー

ダイヤモンドホイールは2~3千円するが、高性能で非常に便利。 レンガやブロックをはじめ、家の外壁に使う窯業系サイディングなど、ほぼ何でも切れる感じ

タガネ(右)と、それを叩く石頭槌

またはレンガにぐるりと一周、1センチくらい切り込みを入れてから、切り込みにタガネを当てて割るときれいに割れます。

切り込み無しに、タガネだけできれいに割るのは極めて難しいです。

レンガ積み 2段目以降

2段目は1段目からレンガの位置を半分ずらして乗せていきます。

横目地を13ミリ取っているので、レンガの高さ45ミリとの合計58ミリ、水糸の高さを変えています。

最初の水貫板の上に、巾58ミリの板を重ねて固定し、水糸を張り直しています。 これがレンガ2段目の天端高さ。

巾58ミリ板を、両側それぞれ2枚ずつ、計4枚準備し、レンガ1段積むたびに、板の上に重ねて水糸を張り直します。 ( 下になった板は取り外し、次の段に使う。⇒板を交互に使うということです。)

もちろん、横方向も位置がずれないよう、センターのマーキングに合わせて重ねます。 こうすることで、各段の水平と、垂直も確保される仕組み

横目地モルタルはムズカシイ

さて、レンガ積み初心者の私が最も苦手とするのが、横目地

『レンガの上にモルタルを均等に乗せることが出来ればうまくいく』 というのが理屈として分かっていても、なかなかそううまくは出来ません。(^_^;

レンガ積み

横目地の失敗例

これは私がはじめてレンガを積んだ、外水道の水受けなんですよ(^^ゞ

レンガを重ねる際、よくわからずにモルタルをどっさり乗せ、当然たっぷりあふれ出て・・・(笑)

余分なモルタルを目地鏝でかきとった後、濡らしたスポンジで丁寧にレンガを拭くのですが、細かい隙間に入り込んだモルタルを完全は取りきれず、仕上がりはご覧のとおりセメント分が残って白っぽく汚くなっちゃいました。

特にこの『ベルギーレンガ』や、今回花壇作りに使っている『シャッフルレンガ』のようなアンティークっぽいレンガは表面がザラザラしていて細かい凹凸が多いので、モルタルが付着すると完全に拭き取るのは難しく感じます。

以下は、レンガを積んだときの断面図だと思ってください。

この例のように、モルタルの横目地とレンガの側面が面一(ツライチ)になる積み方だと、どうしてもモルタルをはみ出させて、後から拭き取るという作業が生じます。

この例のように、モルタルの横目地とレンガの側面が面一(ツライチ)になる積み方だと、どうしてもモルタルをはみ出させて、後から拭き取るという作業が生じます。

濡らしたスポンジで拭き取る作業は、けっこう地道で面倒なものなので、私としてはできれば避けたいです。

それでうまくいくならまだしも、前述のとおりガサガサしたレンガだと完全に拭き取るのが難しいため、仕上がりが満足いかないとガッカリ

そこで・・・

横目地がレンガより奥に引っ込んでいる積み方

横目地がレンガより奥に引っ込んでいる積み方

これ、カッコイイ!

この場合、モルタルを少な目に盛り、横にはみ出さないようにするため、後からレンガの側面をスポンジで拭き取る作業は楽になります。(ほとんど付着しないため)

でも横目地の『引っ込み具合』を均一にするには、モルタルを盛る量(厚みや巾)が常に均一でないといけないので、職人でない人のDIYでは、きれいに積むのは難しそうです。

案の定、素人の私がそのままやると・・・

はみ出したモルタルを目地鏝で均すも、ご覧のとおりキレイじゃない(ーー;)

さて、そこで・・・

横目地をうまく作る工夫

じゃ~ん!

これがモルタルを定量に積むための自作秘密兵器(笑)

長短2個用意しました。 要するに、型枠です。

右に見える木片は、コーナーなどで使うストッパー

型枠をレンガに乗せ・・・

モルタルを入れます。

型枠の天端に合わせ、鏝でペタペタと均します。

こうなった

んで、型枠を静かに引き抜くと・・

まぁ、何ということでしょう!(笑)

レンガを乗せていきますが、この時点ですでにレンガの水平が大まかに取れているし、もちろん、モルタルのはみ出しも無し

鏝の柄などでコンコン叩いて、水糸に合わせるとともに、モルタルに馴染ませます。

こんな感じで、素早くキレイに積めました(^^)v

モルタルが横に膨らむ箇所は、目地鏝で軽くなぞります。

こんな感じで・・・

コーナーでは、木片ストッパーを使用

これでスピードアップが出来ました。 6段目を積んでいるところです。(全部で7段の予定)

型枠を使ったモルタル盛りの断面は・・

そのための型枠のサイズ

縦目地モルタル

プロはレンガを積む段階でレンガの側面にモルタルを乗せ、そおっと倒しながら積んでいく ⇒ つまり、レンガ積みと同時に縦目地もできていくという素早い仕事をするようですが、この方法は私には難しすぎて却下(笑)

以前真似したことがあるけど、失敗だらけでした(^_^;

よって安全策です。 レンガを積むときは積むことだけに専念し、レンガの水平や横目地のことだけに気を使い、モルタルが固くなる前に手早く1段並べてしまいます。

その後、ゆっくりと落ち着いて縦目地を入れるというやり方。 DIY的にはこっちのほうが失敗が少ないと思われ、私の好み

レンガ積み 全7段 完成しました!

花壇の土入れ

けっこう大量(^_^;

これまでプランターで使っていた古い土が大量にあるので、それをフルイにかけて細かい根などを取り除き、これを7割くらい利用し、残りの3割くらいは新しい培養土を何種か混ぜて使うことにしました。

古い土と新しい培養土を混ぜるのも、ミキサーで楽ちんにやります。 これ楽しい(^^)v

満タンに入りました。

季節は11月

チューリップの球根を植え付けました。 春が楽しみ!

こんな記事も読まれています

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

コメント

コメントを投稿