ナレンドラ ダモダルダス モディ नरेन्द्र दामोदरदास मोदी Narendra Damodardas Modi 太陽系は約46億年前、銀河系(天の川銀河)の中心から約26,000光年離れた、オリオン腕の中に位置。 18代インド首相 前グジャラート州首相

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

銀河系(天の川銀河)の中心から約26,000光年離れた、オリオン腕の中に位置。

2022年 07月 02日

ミアシャイマー「この戦争の最大の勝者は中国」と拙論「ウクライナ戦争は中国の強大化を招く」

『文藝春秋』がエマニュエル・トッドに次いでミアシャイマーを単独取材。その論説は拙論「ウクライナ戦争は中国の強大化を招く」とほぼ一致している。全く異なる切り口から同じ結論に至っているが、若干の差異もある。

◆ミアシャイマー氏の視点

『文藝春秋』6月号が「総力特集 誰のための戦争か」でミアシャイマー氏(シカゴ大学教授)を単独取材し、「この戦争の最大の勝者は中国だ」というタイトルで、ミアシャイマーの論考を掲載している。

その視点があまりに筆者がこれまで書いてきたものと一致しているので、深い感動を覚えるとともに、非常に驚いた。彼の論考のうち、特に筆者が強く興味を抱いた点を以下に示す。

1.世界には「米国、中国、ロシア」の三つの大国が存在するが、バイデン大統領はNATOの東方拡大を利用して、プーチンを刺激した。

2.バイデンは2013年のマイダン革命においてウクライナの親露派政権であるヤヌコーヴィチ政権転覆に最も強力に動いたのはNATO加盟の超タカ派であるバイデン(副大統領)だった。

3.ウクライナを西側に引き入れようとした結果が、ロシアをウクライナ侵攻へと追い込んだ。

4.一連の出来事は、米国の戦略ミスだ。

5.ウクライナ戦争により米国は中国封じ込めの「軸足移動」ができなくなっている。

6.ウクライナ戦争はロシアを中国側に追いやった。

7.バイデンは核の「抑止力」を核の「強制力」に変えてしまった。

8.日米両国で「中国封じ込め」に連携せよ

概ね以上だが、このうち完全に賛同できるものと、必ずしもそうでないものがある。

◆筆者の視点との比較

筆者の視点は拙著『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』で詳述したが、この本はウクライナの惨状によって蘇った4歳からのPTSD(心的外傷後ストレス障害)から抜け出すために、10日間ほどで、ファクトに基づいて形成してきた自らの視点を「激白した」のに等しい作品だ。その後に現実に進行している現象を日夜コラムに書いて、相互補完を行っている。したがって、拙著とコラムの両方からの論拠に基づいて、ミアシャイマーの視点を分析したい。

●完全に賛同できる「1、2、5、7」

先ず、「1」に関しては、5月10日のコラム<米CIA長官「習近平はウクライナ戦争で動揺」発言は正しいのか?>で、「アメリカは、アメリカ以外の国が、経済的であれ軍事的であれ、アメリカを抜いて世界一になることを絶対に許さないので、軍事的にはロシアを潰し、経済的には中国を潰そうとしていると、習近平は位置づけている」と書いたように、米中露三大国家の位置づけに賛成だ。

そしてアメリカは本来ならば最大の脅威である「中国」に集中すべきなのに、ロシア撲滅に没頭してしまい、中国に軸足を移しにくくなってしまっているという「5」にも賛成である。

「2」に関しても、全くその通りなのだが、ただ筆者の場合は、5月1日のコラム<2014年、ウクライナにアメリカの傀儡政権を樹立させたバイデンと「クッキーを配るヌーランド」>や5月6日のコラム<遂につかんだ「バイデンの動かぬ証拠」――2014年ウクライナ親露政権打倒の首謀者>に書いたように、バイデン個人の動きに踏み込んで考察しているので、ミアシャイマー氏が、この点に関して、どのように見ておられるかを知りたいところだ。

「5」は全くその通りで、そもそもミアシャイマー氏の論考のタイトル「この戦争の最大の勝者は中国だ」と、4月22日のコラム<ウクライナ戦争は中国の強大化を招く>は、表現が違うだけで、論点は完全に一致していると言っていいだろう。

「7」に関しては、5月26日に発売される月刊Hanada7月号で、全く同様の主張を書いているので、是非ともそちらをご覧いただきたい。

●賛同だが補足したい「3、4、6、8」

「3」に関して。ミアシャイマーの「ウクライナを西側に引き入れようとした結果が、ロシアをウクライナ侵攻へと追い込んだ」という表現はその通りなのだが、バイデンは「ロシアを怒らそうとしてウクライナのNATO加盟を強く叫んだ」という表現の方が筆者にはピタッと来る。その意味でミアシャイマーの「アメリカが熊(ロシア=プーチン)の目を棒で突いた」という表現が筆者の視点と、より一致する。

バイデンはプーチンを怒らせて、何としてもウクライナへの軍事侵攻を実行して欲しかった。そうすればロシアを制裁して、ロシアの天然ガスなどのエネルギー資源の輸出を阻止し、アメリカのLNG(液化天然ガス)を欧州に輸出することができるからだ。

「4」に関しては、「6」との関連において論じなければならない。

先に「6」に関して言うと、必ずしもウクライナ戦争があったからロシアを中国に追いやったのではなく、習近平政権が誕生した瞬間から、プーチンと習近平は「相思相愛の仲」となっており、「アメリカによる制裁」が二人の緊密度をこの上なく高めていった。

ウクライナ戦争は、むしろ【軍冷経熱】の【軍冷】の部分を浮き彫りにして、「相思相愛」ぶりにヒビが入る役割を果たしている。

しかし【経熱】に関しては、プーチンが習近平に頼らざるを得ない状況を生み出し、さらにインドに関してはロシアとの間の【軍熱経熱】が露呈してきたので、その意味で「アメリカの戦略ミス」ということが言えよう。

拙著『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』でしつこく論じたが、今後は「ロシア・中国・インド」という「大陸続き」の三大国家が勢力を伸ばしていく「世界図」が描かれていくだろうことを警戒しなければならない。

「アメリカの戦略ミス」という概念は、エマニュエル・トッドやミアシャイマーに共通しているものの、筆者は「戦略ミス」というより、アメリカの戦争ビジネス戦略がもたらしたもので、そこにバイデンのエネルギー資源に対する個人的な我利我欲が招いたのがウクライナ戦争だという観点に立っている。

最も悩ましいのは「8」だ。

ミアシャイマーも本文で、以下のように書いている。

――現状、中国を封じ込める米国の穴を埋めるのは、日本が一番適任といえますが、日本政府がリーダーシップをとることは考えづらいのは、日本の方々もよく分かっているでしょう。日本も米国も、単独では中国の封じ込めはできません。中国を封じ込めるために、日米の連携強化はさらに必要でしょう。(引用ここまで)

まさにその通りだが、これは言葉の順序を逆にした方が現実に近い。

すなわち、「日本も米国も、単独では中国の封じ込めはできません。中国を封じ込めるために、日米の連携強化はさらに必要でしょう。」が先に来て、しかし、と書いて、その後に「日本も米国も、単独では中国の封じ込めはできません。中国を封じ込めるために、日米の連携強化はさらに必要でしょう。」と書くしかないのが日本の現状ではないだろうか。

5月10日のコラム<米CIA長官「習近平はウクライナ戦争で動揺」発言は正しいのか?>で、「中国経済崩壊論」を唱える一部の「中国研究者」は、日本が中国経済の発展に最も寄与しているという現実を無視して論じていることを嘆いたのは、そのためである。

中国のハイテク製品は、日本が提供するハイテク部品がなければ成立せず、日本のハイテク部品生産企業は、中国を最大貿易国としてこそ成立しているという現実から、日本人は目を背けてはならないことを強調したい。

以上が、ミアシャイマーの論考を読んだ筆者の感想である。

ミアシャイマーのような大家と筆者ごときの論点を比較するのはおこがましいことは分かっているが、しかし筆者自身、ソ連軍のマンドリン銃に脅され、中国共産党軍の食糧封鎖により餓死体の上で野宿するなどの経験を通して、「戦争の残酷さ」と「絶対に戦争だけはしてはならない」という強烈な思いから中国と中国を巡る関係国との研究に没頭している。それ故に、ミアシャイマーやエマニュエル・トッドと見解が一致したのかもしれない。『文藝春秋』がこの二人の単独取材を特集していることに感謝したい。

米CIA長官「習近平はウクライナ戦争で動揺」発言は正しいのか?

8日、CIA長官の「習近平は動揺」という発言を日本の多くのメディアは伝えたが、発言の根拠は何か?【軍冷経熱】という習近平の国家戦略が理解できずに述べた長官の希望的感想を日本のメディアは喜ぶだけでいいのだろうか?

◆「ウクライナ侵攻で習近平が動揺」というCIA長官の発言を伝える日本メディア

5月8日6時23分に、時事通信社は<中国の習氏、ロシアのウクライナ侵攻で「動揺」 台湾侵攻の決意変わらず 米CIA長官>という見出しで、<米中央情報局(CIA)のバーンズ長官は7日、ワシントン市内で開かれた英紙フィナンシャル・タイムズ主催の会合に出席し、ロシアのウクライナ侵攻を受け、中国の習近平国家主席が「動揺している印象を受ける」と語った。>と伝えた。

すると同日12時16分にデジタル朝日が<ロシアとの関係、「習氏は少し不安を抱いてる」 CIA長官が分析>という見出しで、<米中央情報局(CIA)のバーンズ長官は7日、ロシアによるウクライナ侵攻を受け、中国の習近平(シーチンピン)国家主席がロシアとの友好関係について「少しの不安を抱いている」との見方を示した。また、台湾との統一を目指す方法や時期についても「影響を及ぼしていると思う」と述べた。>と伝えた。

他のメディアもそれにならい、以下のようなバーンズ長官の発言を伝えている。

●習氏は、ロシアによる残虐行為と結びつけられることでのイメージ悪化に、少し不安を抱いている。

●中国にとって、侵攻がもたらす経済的な先行きの不透明さや欧米諸国の結束も懸念材料になっている。

●2月上旬には中ロで北大西洋条約機構(NATO)に対抗する共同声明を出したものの、3月下旬にウクライナに侵攻したロシア軍の苦戦を受け、中ロの友好関係には「限界がある」ことが示された。

●その上で、中国の指導部はウクライナ情勢から教訓を得ようとしている。台湾の支配に向けた習氏の決意は揺らいでいないが、いつ、どのように実施するかという計算には影響を及ぼしている。

・・・・・・

たしかにバーンズ長官発言の原文を見ると、それに相当した内容のことを言っているので、間違いではない。

ただ、こういったバーンズが抱いた「印象」が、まるで事実のように広がっていくのは、日本の国益にとってプラスにはならない。そこには「習近平が動揺しているんだ、やーいやい!」といった「喜び」が垣間見え、日本の政策を誤らせる危険性が潜んでいるからだ。

たとえば「中国経済は明日にも崩壊する」と一部の「中国専門家」が主張し続けてから、早や20年強。それでも中国経済は崩壊どころか、まもなくアメリカを凌駕する勢いにまで成長し続けている。この成長には「日本が最も貢献している」ことには警鐘を鳴らさず、「明日にも滅びる」という希望的観測を広げて日本人を喜ばせているため、日本政府は「安心して」中国に貢献し続けているのである。これと同じ構図が潜んでいるのを懸念する。

では習近平は実際には、どう動こうとしているのか?

◆習近平の確固たる対ロシア戦略【軍冷経熱】

拙著『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』に書いているように、習近平の確固たる対ロシア戦略は【軍冷経熱】だ。

軍事的にはロシアに同調せず、経済的には徹底して支えていくという戦略である。

軍事的に同調しないのは、プーチンがウクライナにいる少数のロシア系列の人々が独立を宣言しているドネツク人民共和国やルガンスク人民共和国を「独立国家」として承認し、当該共和国の住民がウクライナ政府に虐待されていると訴えてきたことを口実にウクライナ侵攻をしているからだ。

これはちょうど、中国内にあるウイグルやチベットといった少数民族が中国政府に虐待されているとして海外に訴え、海外の某国がその自治区の独立を助け「独立国家」として承認するだけでなく、ウイグル族やチベット族の要求を受けて中国に軍事侵攻していくのと同じ構図になるから賛同できないのである。

そのようなことを習近平が受け入れるはずがない。

これはクリミア併合の時にも言えることで、2014年にクリミア半島で「住民投票」を行い、圧倒的多数がロシアに併合されるのを望んだという事実に関しても同様のことが言えるので、習近平は「クリミア併合」を承認していない。

もちろんドネツク・ルガンスク両人民共和国の独立も承認していない。

その相違には触れずに、習近平がプーチンと相思相愛の仲になっているのは、両国とも「アメリカに虐められている」と認識しているからである。

アメリカは、アメリカ以外の国が、経済的であれ軍事的であれ、アメリカを抜いて世界一になることを絶対に許さないので、軍事的にはロシアを潰し、経済的には中国を潰そうとしていると、習近平は位置づけ、その種の発言を数えきれないほど行っているので、そこには「根拠」がある。

北京冬季五輪開幕式に北京を訪れて習近平と対面で会談したプーチンとの間の共同声明にも、そのとき締結した多くの経済連携にも、その証拠を見い出すことができる。

この一見、相反するような習近平の言動は、決して「動揺」ではなくて、確固とした「対ロシア戦略」なのである。

◆習近平はウクライナ戦争をどう位置付けているか

習近平がウクライナ戦争をどう位置付けているかに関しては、数々の、習近平自身が言った言葉がある。それを一つ一つ列挙するのも大変なので、新華社がまとめたものをご紹介したい。

ウクライナへの軍事侵攻が始まった翌日の2月25日、習近平はプーチンと電話会談をして「冷戦時代の考え方を捨て、話し合いによって欧州の安全を維持すべきだ」とか「中国は国際社会と一体となり、国連を中心とした国際社会の秩序維持と国際法の順守を尊重したい」と述べており、その後も表現を変えてはいるが、同じことを言い続けている。

さらに「火に油を注ぐようなことをするな」という言葉を使っているのは、「せっかくロシアとウクライナが停戦交渉をまとめようとしているのに、アメリカが停戦させまいとして、突然、ウクライナへの武器提供や軍事支援増強をし始めて、(戦争の火)が消えないようにしている」ということを指している。

これは多くの中国政府系あるいは中国共産党系メディアが繰り返し言っていることでもあるので、一つ一つリンク先を張ることはしない。

また4月24日のコラム<「いくつかのNATO国がウクライナ戦争継続を望んでいる」と、停戦仲介国トルコ外相>でも述べたように、停戦交渉を仲介しているトルコの外相が言っている言葉と中国が言っている言葉はほぼ一致している。

現に4月25日には、ウクライナを訪問したアメリカのオースティン国防長官がポーランドでの記者会見で、「われわれは、ロシアがウクライナ侵攻でやったようなことを二度と再びできないようになるまで、ロシアを弱体化させたいと思っている。われわれは、彼らが自分の力を迅速に再生産できるような能力を持てないようになることを見届けたい」と述べているほどだ。

これら一連の習近平の言動から、「習近平が動揺している」という証拠は、今のところ、あまり見当たらない。

◆中国は「日本をNATOに誘っていること」に激怒している

むしろ、中国が積極的に激怒しているのは、アメリカがNATOの会議に「日本や韓国」などを誘い込んでいることである。

この事に対する中国の反応は激しく、官側であろうと、あるいはネット空間であろうと、凄まじい勢いでNATOと日本などへのバッシングに燃えている。

官側では、たとえば中国共産党機関紙「人民日報」の姉妹版「環球時報」が<日本は「NATOのアジア太平洋化」の引導者になるな>という社論を発表して日本に対して警告を発しており、日本はウクライナ危機を利用して平和憲法の「束縛」から脱却し軍国主義への道を歩もうとしていると批判している。

また民間では非常に多くの情報があるが、その中の一つを取り上げれば、たとえば<アメリカの声一つでNATOは猛犬を放っている 中国はもう黙っていない>などがあり、NATO外相会談に日本と韓国の外相を招いたことが、激しい口調で批判されている。

たとえば、そもそも日本は第二次世界大戦の敗戦国だったのに、NATOに加盟すれば、その「戦争犯罪」が帳消しになり、まるで「禊(みそぎ)を受けた」ように、日本軍を打倒した「連合国」側に「晴れて」加盟して、これからは侵略行為をしたことも敗戦国側であったことも「忘れていい」ことになり、連合国側だったソ連(ロシア)と中国を打倒する側に回ることに相当するではないか!「こんな日本など、地球上から消えてしまえ!」といった、もう憤りの表現をどういう言葉で表していいか分からないという雰囲気の憤怒がネットに渦巻いているのだ。

◆東アジアを取り込めないアメリカの焦りか

アメリカはウクライナ戦争が中国の強大化を招いていることに気が付いているだろう。

たとえば『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』の第六章ウクライナを巡る「中露米印パ」相関図――際立つ露印の軍事的緊密さや、4月22日のコラム<ウクライナ戦争は中国の強大化を招く>に書いたように、ウクライナ戦争が始まったことにより、インドや中東産油国あるいはASEANのような東南アジア諸国が決して反ロシアではないことが鮮明になってきた。特に G20=主要20か国やAPEC=アジア太平洋経済協力会議などのことしの議長国を務める東南アジアの3か国(インドネシア、タイ、カンボジア)が共同声明を出し、ロシアを含むすべての参加国などを会議に招く姿勢を示したのは、アメリカにとって痛かっただろう。

5月10日には、フィリピンの大統領選で中国寄りのマルコス氏が当選確実になったし、5月21日に行われるオーストラリアにおける選挙も、必ずしも嫌中のモリソン首相に有利な動きは見せていない。

中国は反中強硬なモリソン首相が参加する、クワッド(日米豪印)やオーカス(米英豪)などによる対中包囲網を崩すべく、オーストラリアが自国の勢力圏とみなしている南太平洋のソロモン諸島と安全保障協定を締結したばかりだ。これは嫌中のモリソン首相の失点を招いて、野党・労働党の支持率が高くなる結果を招いている。中国がソロモン諸島と連携したのがストレートに功を奏したのか否かは分からないが、少なくとも結果として野党の支持率が53%と、モリソン首相に不利になっているのは確かだ。

そこでバイデン政権は、反中的な大統領が誕生した韓国と、アメリカに従順な日本をNATOに誘い込んで、なんとか「NATOのアジア太平洋化」を実現しようとしているのではないかとも推測される。

米CIA長官の発言は、こういった事情を反映したものであり、バイデン政権の動きは、世界を戦争に駆り立てて、アメリカの戦争ビジネスとLNG産業が儲かることしか考えていないという側面を見逃してはならないのではないだろうか。

いずれにせよ、ファクトの積み重ねによってしか真相は見えてこない。

日本自身を守るために、その真相を究めたいと思う。

遂につかんだ「バイデンの動かぬ証拠」――2014年ウクライナ親露政権打倒の首謀者

ヌーランドの会話録音の中に「バイデン」という言葉があり、バイデンの自叙伝を詳細に分析したところ、マイダン革命の首謀者がバイデンで、ヤヌコーヴィチ大統領に亡命を迫ったのもバイデンだったことが判明した。

◆ヌーランドの会話録音の中に一ヵ所「バイデン」が

5月1日のコラム<2014年、ウクライナにアメリカの傀儡政権を樹立させたバイデンと「クッキーを配るヌーランド」>でヌーランドの音声を拾ったが、そのとき、後半の方に出てくる“Biden”(バイデン)という言葉に関しては言及しなかった。

なぜなら、バイデンに関しては、マイダン革命が起きてから、親露派のヤヌコーヴィチ大統領がロシアに亡命するまでの3ヵ月の間に9回もヤヌコーヴィチに電話しているという情報があり、そのことはバイデン自叙伝に書いてあるとのことなので、それを深く考察して、真相を確認してから書こうと思っていたからだ。

このたびバイデン自叙伝“Promise Me, Dad”(約束して、父さん)の関連部分を読み終わり確信を得たので、ヌーランドの会話録音の中にある、バイデンに関する部分も含めて、分析を試みることとした。

まず、リークされた会話録音の中で、ヌーランドは、次のように言っている。文中のジェフは、駐ウクライナのアメリカ大使Geoffrey Pyatt(ジェフリー・パイアット)のことだ。

――ほら、だからね、ジェフ、私がサリバンにメモを渡したじゃない?そしたら 彼、大急ぎで戻ってきて、私に「あなたにはバイデン(の力)が必要だ」って言うわけ。だからね、私、言ったのよ。たぶん明日にはあの「イカシタ男」(=バイデン)に連絡して詳細を固めるってね。だって、これはバイデンの積極的な意図なんだからさ。

(ここに出てくるサリバン、当時のバイデン副大統領の国家安全保障問題担当補佐官を務めていた人で、現在はバイデン大統領の国家安全保障問題担当補佐官を務めている人物だ。)

非常に長い会話の中の一部分なので、分かりにくいかもしれない。前回のコラムの続きでもあるので、重複するが一応ご説明すると、要は、親露派のヤヌコーヴィチ政権を倒すためのマイダン革命において、アメリカ(バイデンやヌーランドなど)が背後で動いていたということに関して、2015年1月に当時のオバマ大統領がCNNの取材でも認めており、その具体的な動きに関する会話(当時のヌーランド国務次官補と駐ウクライナのアメリカ大使との会話)が録音され、リークされていたという話である。

上掲の録音内容は、オバマも認めた「背後でアメリカが動いていた」という、その人物たちのトップには、「バイデン副大統領がいた」ということを証明している。

◆バイデンは親露派のヤヌコーヴィチに3ヵ月で9回も電話

ヤヌコーヴィチ政権を倒すためのマイダン革命が勃発したのは2013年11月21日で、ヤヌコーヴィチ大統領がロシアに亡命したのは2014年2月22日だった。

その3ヶ月間に、バイデンは9回もヤヌコーヴィチに電話をしている。

これに関する情報は複数あるが、たとえば2014年2月25日のnbcnewsはAP通信の情報として報道している。

それならバイデンはヤヌコーヴィチに対して親切で好意的だったのかというと、全くそうではない。その逆だ。

たとえば、ウクライナの国営放送のウェブサイトであるukrinformは、<Biden says he had urged Yanukovych to flee Ukraine(バイデンは、ヤヌコーヴィチがウクライナから亡命するよう急き立てた)>という見出しで、バイデンの電話の内容を報道している。

そこには、詳細はバイデンの自叙伝“Promise Me, Dad”にあるというので、それを購入して読むことにした。

◆バイデンの自叙伝に書いてあるヤヌコーヴィチとの電話

数多くあるので、電話の内容を全て書くわけにはいかないが、最も決定的なのは2014年2月20日に掛けた電話の内容で、その前後の流れに関して、バイデンの自叙伝には、以下のように書いてある。概略的に示す。

●私はヤヌコーヴィチとは2009年にウクライナに行った時から接触している。

●2014年2月下旬(2月20日)に掛けた電話で、私(バイデン)はヤヌコーヴィチに「あなたは立ち去らなければならないという時が来た(=立ち去るべきだ)」と言った。「あなたの唯一の支持者は、政治の後援者とクレムリンだけだ」ということを、私は彼に忠告した。

●「ウクライナ人は、もう誰もあなたのことを信用してない」と、私はヤヌコーヴィチに言った。

●この不名誉な大統領は翌日、ウクライナから逃亡し、政府の支配は一時的にアルセニー・ヤツェニュクという若い愛国者の手に渡った。

ウクライナの国営放送のウェブサイトにある通り、「バイデンがヤヌコーヴィチをロシア亡命へと追いやった」のである。ヤヌコーヴィチがウクライナからいなくなれば、ヤヌコーヴィチ政権は完全に崩壊し、ウクライナはバイデンたちが人事まで決めている親米政権になる。

案の定、ヌーランドの録音の中にある「ヤツェニュク」の手に政権が一時的に渡り、最終的にバイデンの腹心のポロシェンコが6月に大統領に就任するのである。

「一時的に」と書いたのは、バイデンの自叙伝にcontrol of the government ended up temporarily in the hands of a young patriot named Arseniy Yatsenyukとあるからだが、ヤツェニュクは2014年2月27日 ~2016年4月14日と、約2年間首相を務めたので、「一時的」という言葉を使うなら「2014年2月23日 ~ 2014年6月7日の間大統領代行を務めた」オレクサンドル・トゥルチノフと書くべきかもしれないが、“Promise Me, Dad”の原文に沿って解説した。

こうして、完全に「バイデンのための」ウクライナ政府が出来上がっていく。

ヌーランドの会話録音とバイデンの自叙伝を突き合わせれば、これぞ正に、「動かぬ証拠」ではないだろうか。

◆バイデンの狙いはエネルギー資源か

なぜ、そこまでしてバイデンがウクライナを意のままに動かせるようにしたかったのかに関しては、バイデンが2009年7月から「ウクライナがNATOに加盟すれば、アメリカはウクライナを強くサポートしていく」と言い続けていたように、ウクライナを親露ではなく親欧米の国にしたかったという基本はあるものの、もう少し詳細に見れば、何よりも「エネルギー資源」の問題が際立っている。

その証拠に、ヤヌコーヴィチがロシアに亡命した2ヶ月後の2014年4月20日、バイデンはウクライナの議会で演説し、その後、臨時政府の首相となったヤツェニュクと記者会見に臨んだりしたが、いずれの場合も「エネルギー安全保障問題」に触れ、ロシアからの天然ガス供給に依存しないで、独立しなければならないと強調し、アメリカはそのためにウクライナを支援する用意があると述べている。

すなわち、エネルギー資源として、アメリカは長いこと中東の石油に頼ってきたが、アメリカでシェールガスが生産されるようになってからは、ロシアの天然ガスとの競争に入るようになっていた。

事実、2014年にポロシェンコ政権が誕生して以降、ウクライナはロシア産天然ガスへの依存を低下させる政策を実施している。

ロシアの天然ガスの多くは、ウクライナを経由したパイプラインによりヨーロッパに送られており、ウクライナはロシア天然ガス輸出の要衝だ。ウクライナはその仲介料という収入をロシアから得ていたので、本来ならロシアとウクライナはウィン・ウィンの関係にあるはずだが、ウクライナはガス料金未払いや「ガスの抜き取り」などを年中やっていたので、ロシアとウクライナの間では「ガス紛争」が起きていた。それを回避するために、ドイツはウクライナを経由しない「ノルド・ストリーム」を別途建設したくらいである。

このように、ウクライナは、「ロシア天然ガスの対欧州パイプライン拠点」としての位置づけがあり、バイデンとしてはウクライナを「アメリカの采配下」に置いて、ロシアの天然ガスに対抗したかったものと解釈することができる。

そうしないと、アメリカが入る余地がなくなる。

となると、NATOも必要なくなり、NATOが無ければ、「アメリカが君臨する組織」が無くなり、アメリカの権威が失墜する。

そのような中で中国経済が成長し、習近平とプーチンが蜜月になったのでは困る。しかし習近平は、アメリカからの制裁を逃れるために、西へ西へと経済的勢力を伸ばしていき、「一帯一路」構想でアジア・ユーラシア大陸をつなげようとしている。ウクライナは中国から見ても一帯一路のヨーロッパへの中継地になる。

ウクライナを押さえておかねば、世界の勢力図が、アメリカを頂点としたものではなくなることを、バイデンは憂慮したものと解釈することができる。

◆ハンター・バイデンがウクライナ最大手天然ガス会社の取締役に

その象徴のように突如、登場したのがバイデンの息子のハンター・バイデンだ。

なんとバイデン(副大統領)の、ウクライナ議会における演説が終わるとまもなく、ハンターは突如、ウクライナの天然ガス関連の最大手であるブリスマ(Burisma)社の取締役の職に就いてしまったのである。

ブリスマは民間企業ではあるものの、実はヤヌコーヴィチ政権時代の国家安全保障防衛評議会の経済社会保障副長官だったミコラ・ズロチェフスキーが創設に関わっており、実際上、彼が支配していた。その意味でも、バイデンとしては、ヤヌコーヴィチには何としてもウクライナを去って頂かなければならなかったのだ。

ハンターは父親のバイデンがウクライナを訪問するたびに、必ずと言っていいほど同行していた。

◆バイデン訪中でもハンターが同行

実はバイデンは、2013年12月4日に、訪中して習近平と会談している。

訪中目的は中国が設けた防空識別圏に関して抗議するためだとか言っているが、何のことはない、同行したのはハンターで、ハンターは2013年6月に北京に設立したBHRパートナーズというファンドとの話があり、その宣伝のために父親を利用している。それ以外にも中国ではさまざまなビジネスに関わり、現在アメリカで捜査対象となっている上に本論から外れるので、ここでは触れない。

一方、これまで何度か触れた、ヤヌコーヴィチが大統領として訪中したのは2013年12月3日で、マイダン革命が進行中にウクライナを離れることなどできないはずだが、4日はやむなく西安の兵馬俑を参観で時間を潰し、12月5日に習近平と会談し「中国ウクライナ友好協力条約」を締結している。

バイデンと会った時と比べて、会談の雰囲気は華やかで、報道も大きかった。

あのときは、まるで「ウクライナが米中のどちらを向くか」、奪い合いをしているように映った。

以上、一つのコラムでは語り切れないが、少なくとも拙著『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』の「第五章 バイデンに利用され捨てられたウクライナの悲痛」で書いたことは正しかったことが確認できてホッとしているところだ。

追記:言うまでもないが、ロシアの侵略行為は絶対に許されるものではない。武力を行使したプーチンは残虐なだけでなく愚かであり、敗北者であるとさえ言うことができる。

ただ、もしアメリカの大統領がトランプだったら絶対にウクライナ戦争は起きてなかったことだけは確かだ。トランプは「NATOなど要らない!」と主張し、プーチンとは仲良しだった。トランプ政権時代、中国では「プーチンとトランプがハグする風刺画」が流行り、習近平が指をくわえて羨ましそうに見ているというイラストも出回ったことさえある。ウクライナ戦争によって人類は再び軍拡を中心とする時代に戻ってしまった。アメリカのLNG産業と軍事産業は儲かるだろうが、戦争を引き起こした遠因を直視しなければ、次に犠牲になるのは日本だ。そのためには真相を追及しなければならないと考えているだけである。

「なぜアメリカはウクライナ戦争を愛しているのか」を報道したインドTVにゼレンスキーが出演、台湾も引用

「なぜアメリカはウクライナ戦争を愛しているのか」という番組は台湾でも引用されたが、この番組を放送したインドの人気キャスターのリモート取材を、ゼレンスキー大統領が引き受け報道された。そこにはゼレンスキーの苦しい思いが滲み出ている。引用した台湾側にも複雑な心境がある。

◆インドのTVで「なぜアメリカはウクライナ戦争を愛しているのか」

3月3日、インドの非常に著名な人気キャスターであり、Republic TV(リパブリックTV)というニュース・チャンネルなどの創設者の一人でもあるアーナブ氏が<Why Does America Love The Russia-Ukraine War? (なぜアメリカはロシア・ウクライナ戦争を愛しているのか)>を放送した。

アーナブの語調は勢いがよく、以下のようなことを早口で力強く喋りまくった。長いので概略を書く。

●ウクライナ人が、より多く死ねば死ぬほど、アメリカには巨万の富が蓄積されていく。嘘と思うならロッキード・マーティンやジェネラル・ダイナミクスを見るといい。何百人ものウクライナ人が亡くなると、何十億もの大金がアメリカに入る。

●アメリカの人権団体は人道的な問題を叫んでいるが、しかしその同じ国・アメリカが、ウクライナ人を長引く紛争に追い込んでいる。ウクライナ人は勇敢で、強い決意で戦っているが、彼らはアメリカの金儲けゲームの犠牲者であり、大規模なアメリカの武器産業の犠牲者なのだ。

●誤解しないでほしいが、私は決してプーチンが正しいと言っているのではない。ロシアの天然ガスの供給が遮断されたとき、儲かるのは誰か?アメリカだ。

●アメリカ人が大金を稼いだ後、日本やオランダなどは、核抑止の名の下に核兵器を欲しがるだろう。そうなると世界は皆、非常に核化された、非常に危険な世界に住むことになる。

●前回の世界大戦中およびその後、アメリカは非常に裕福になった。彼らは広島と長崎にも爆弾を投下した。だからあなたに言いたい!もうアメリカの偽善を信じてはならないと。アメリカ人はウクライナ戦争を愛している。アメリカ人はこの戦争が決して終わらないことを望んでいるのだ。

(概要の文字化引用はここまで)

たしかにインドは親露派で、モディ首相とプーチン大統領は蜜月のように仲が良い。だからと言って、ここまでストレートに歯切れよく言う人も、そう多いわけではなく、この番組は世界の多くの国で視聴され、人気を博している。

◆台湾でインドTV、アーナブのトーク番組を引用

アーナブは、3月27日に<ウクライナ戦争はアメリカの栄光の日々を終わらせ、新しい世界秩序を生み出すのか?>というトーク番組を放送した。

出演者の顔ぶれが興味深い。

●Dov Zakheim(ドブ・ザカイム):ブッシュ政権の元会計検査担当国防次官

●Dr. Daria Dugina:モスクワの政治学者

●Seyed Mohammad Marandi :テヘラン大学教授

●Jitendra Kumar Ojha:地政学者、インドの元外交官

●John Wight:ロンドンの政治コメンテーター

●Viktor Gao(高志凱): 中国グローバル化シンクタンク副主任

など、実に多彩だ。リモートとは言え、モスクワの政治学者が出演しているのは、やはりインドでないと、なかなか実現しないメンバーだろう。

これが大きな話題となり、台湾のテレビ局TVBSが3月31日に取り上げてヒートアップした。

台湾の番組では、アーナブに劣らず、女性キャスターが勢いよく喋りまくっている。

台湾の番組で取り上げられたのは、以下の部分だ。

冒頭、アメリカのザカイム氏が、「インドは人道的危機に対して中立で同情的であると言いながら、その一方では12機のSu-30航空機をロシアから購入しようとしており、おまけにルーブルとルピーで取引しようとしているではないか!」とインドへの怒りを露わにすると、キャスターのアーナブが以下のように嚙みついた。

――あなたのインドへの不必要な攻撃に簡単に答えよう。なんでウクライナ戦争の議論が、インドに関する議論になるのか、実にイライラする。言っておくが、インドは自分の面倒は自分で見る(アメリカの世話になっていないので、余計なことを言うな)。インドの経済はアメリカ経済の3倍から4倍の速さで成長している。あなた達(アメリカ)はウクライナにバイオ研究所を設立した人で、あなたはバイデンの息子がウクライナであらゆる種類のビジネスをしていたことを知っている人だ。あなた達はウクライナに選択肢を与える振りをしながら、結局は戦う方向に奨励している。あなた達は、ウクライナ人が最後の一人になるまで戦わせたいのだ。

するとザカイムが「アメリカは25億ドルの援助を(ウクライナに)提供したが、あなた達インドはいくら払ったんだい?」と挑発し、アーナブは「あれ(ウクライナ戦争)は、あなた達が始めた戦争じゃないか! ウクライナ人は武器よりも食料を手に入れたいと思っているのに、あなた達は彼らに武器を与えて、結果、彼らをより大きな窮地に追いやっているんだ」と反論。

これに関して台湾の番組に出演していた台湾の複数のコメンテーターらは、一様にインドのアーナブの意見と勇気を讃えたが、加えて以下のような趣旨のことを言っている。

――インドのように自由に独立して、自国の利益に沿った発言ができるのに対して、台湾政府はアメリカの意に沿うような発言しかしない。実に情けないことだ。これでは台湾の国益を本当に守ることは出来ない。台湾はインドを見習わなければならない。

これはまさに、日本に関しても言えることだ。

もっとも、このテレビ局は台湾の最大野党・国民党にやや傾いている傾向にあるが、日本では大手メディアで、こういった自由闊達な議論がなされることは、あまり見られないのではないだろうか?

◆ゼレンスキーがアーナブの取材に応じてインドのTVにリモート出演

非常に興味深いのは、ウクライナのゼレンスキー大統領が、アーナブの単独取材に応じて、彼の番組にリモート出演したことだ。

アーナブは<なぜアメリカはロシア・ウクライナ戦争を愛しているのか>というスピーチをやってのけたキャスターで、そのニュース・チャンネルの持ち主だということはゼレンスキーも知っているだろう。元芸人であったゼレンスキーは、TVに関しては詳しいはずだ。

だというのに、そのニュース・チャンネルの番組に出演するということは、その番組の趣旨、あるいはリパブリック TVの主張に、ゼレンスキーは賛同しているということになるのではないだろうか。つまりゼレンスキーも「なぜアメリカはロシア・ウクライナ戦争を愛しているか」と心の中では叫んでいるのかもしれないのである。

なぜなら、拙著『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』の第五章で詳述したが、ゼレンスキーは3月4日に「今日以降の死者はNATOのせいだ!」として激しくNATOを非難しているし、又まだロシアがウクライナに軍事侵攻する前に、バイデン大統領に対して「これ以上、煽らないでくれ!」と叫んでいるからだ。

ゼレンスキーは全てわかっていて、本当は「ウクライナ人が死ぬのはバイデンのせいだ」と言いたいのだろうが、それはさすがに言えないので、グッと呑み込んで戦っているように見える。

だからアーナブの単独取材に応じたものと推測される。

この点が非常に重要だ。

ゼレンスキーは24の国や組織でリモート講演をしているが、インドはモディ首相がプーチンと仲が良く、親露であることから、インドの国会では講演していない。その代りにリパブリックTVを選んだというのは、注目しなければならない。

◆インドの言論とThe American Conservativeの主張が同じなのはなぜ?

非常に驚いたのは、インドで人気のアーナブの主張と、4月16日のコラム<「アメリカはウクライナ戦争を終わらせたくない」と米保守系ウェブサイトが>で書いたThe American Conservativeの主張が一致しているということだ。「ウクライナの最後の一人が」という言葉を使ったことまで一致している。

アメリカのシンクタンクの研究員が、アーナブの主張を真似するはずもなく、互いに独立に、全く異なる切り口から踏み込んでいって同じ結論に達するのは、そこに真実があるからではないだろうか。

戦争の原因を語ったからと言って、誰一人、ロシアの味方をしているわけではない。筆者を含め、ほぼ全員が、ロシアの蛮行は許せないと断言し、その前提で「戦争が起きる原因」を追究するのは、「人類から戦争そのものが無くなって欲しい」からである。

しかし、日本はアメリカに追随した単一思考しか容認せず、少しでも必死で原因を解明しようとして、バイデンが原因を作っているという結論に達した瞬間に、すぐさま「陰謀論」と詰(なじ)る感覚が出来上がっている傾向にある。

これでは、日本は絶対に戦争から自由になることは出来ないし、次の戦争を起こさない方向に戦略を練ることもできなくなってしまう。それは日本国民にとって良いことなのだろうか?

原因を正確にたどって行けば、次に犠牲になるのは日本であることが見えてくる。その思考を回避する理由は、何もないはずだ。日本の国は、日本人自身が守るしかないのだから。

アメリカはウクライナ戦争を終わらせたくない」と米保守系ウェブサイトが

4月14日、米保守系ウェブサイトが「アメリカはウクライナ戦争が停戦になるのを邪魔している」という趣旨の論考を発表した。15日には中国のCCTVが同じ解説をしている。双方の見解を比較してみよう。

◆米保守系サイト「ワシントンはウクライナ人が最後の一人になるまでロシアと戦う」

反ネオコン(ネオコン=新保守主義)を掲げるアメリカの純粋な保守系ウェブサイトであるThe American Conservative(アメリカの保守)は、4月14日に<Washington Will Fight Russia To The Last Ukrainian(ワシントンはウクライナ人が最後の一人になるまでロシアと戦う)>という見出しでバイデン政権の好戦性を批判する論考を発表した。

そのサブタイトルには<Kiev faces a choice: make peace for its people or war for its supposed friends?(キーウは選択を迫られている:国民のために平和を作りだすのか、それとも仮想の友人のために戦い続けるのか?)>とある。

この「仮想の友人」とは、もちろん「アメリカ」のことだ。

作者のダグ・バンドウ(Doug Bandow)氏はレーガン政権で外交アドバイザーを務めたこともあり、現在はワシントンにあるシンクタンクのシニアフェローとして多数のメディアで執筆活動を行っている。

彼の主張の概要を以下に記す。

1.アメリカと欧州はウクライナを支援しているが、しかし、それは平和を作るためではない。それどころか、モスクワと戦うウクライナ人が最後の一人になるまで、ゼレンスキー政府を支援するつもりだ。

2.アメリカと欧州は、キ―ウに豊富な武器を提供し、モスクワに耐え難い経済制裁を科しているが、それはウクライナ戦争を長引かせることに役立っている。最も憂慮すべきことは、ウクライナ国民が最も必要としている平和を、アメリカと欧州は支持していないことだ。「アメリカはウクライナ戦争の外交的解決(=停戦)を邪魔したい」のだ。

3.戦争が長引けば長引くほど、死者数が増え破壊の程度は高まるが、アメリカと欧州は平和支援をしていない。ワシントンは、ウクライナ指導部が平和のための妥協案を検討するのを思いとどまらせようとしている。

4.戦闘資金の援助は戦いを長引かせることを意味し、アメリカと欧州は、ウクライナ人が永遠に戦えるようにするだろう。

5.戦争によって荒廃しているのはウクライナだ。現在進行中の紛争を止める必要があるのはウクライナ人だ。たしかにロシアはウクライナ侵略の全責任を負っている。しかし、米国と欧州の政府は、紛争を引き起こした責任を共有している。欧米の私利私欲と偽善のために、世界は今、高い代償を払っている。

(引用はここまで。)

◆中国のCCTVが類似の報道を

アメリカにはさまざまな勢力があるものだと感心していたところ、なんと、翌日の4月15日、中国共産党が管轄する中央テレビ局CCTVがほぼ類似の報道をした。

キャスターが「もう一つ、私たちが注意しなければならない点があります」と前置きして、評論員(解説委員)に以下のような質問をした。

――アメリカの報道によれば、アメリカは1ヵ月以内に8億ドル相当の新しい軍事支援をウクライナに提供すると予想されています。また別のアメリカ報道によれば、バイデンは政府高官をウクライナに派遣することを検討しているとも言われています。それはロシアとウクライナの現在の状況にどのような影響を与えるか、あなたの分析をお聞かせください。(質問ここまで)

するとCCTVの特約評論員である曹衛東氏は、概ね以下のように答えている。

――そうですね、アメリカとNATOは絶え間なくウクライナに軍事援助を増強しています。その意図は、ウクライナの(停戦への)交渉を妨げることにあると見ていいでしょう。ウクライナとロシアの間で、少しでも交渉の進展があると、すぐさまアメリカや欧州が慌ててウクライナに大量の武器や資金を提供していることに注目しないといけません。彼らはなぜ停戦交渉を邪魔しなければならないのでしょうか?なぜなら、停戦交渉が進むということは、すなわち、ウクライナが中立国になることを意味するからです。これはアメリカをはじめとするNATOが最も望まないことで、「NATOの東方拡大」の方針に合致しないからなのです。アメリカは停戦協定に署名させたくない。だから絶え間なく軍事支援を増強しているのです。そうすれば、その分だけ、戦争を長く続けることができますから。

なぜ米政府高官がウクライナを訪問しなければならないかというと、戦争を長引かせるよう、決して停戦のための和平交渉を進めないよう、ウクライナを激励するためなんです。そんなことをすれば、より多くの人が犠牲になるわけですが、アメリカはその分だけ利益を得ることができるので、誰かを派遣して、できるだけ長い期間戦争を続けるようにするのがアメリカの目的です。

(評論員の解説はここまで)

反ネオコン派とは言えアメリカのそれなりの地位にあった人物の意見と、中国のCCTV解説委員の意見が、ここまで合致するというのは興味深いという思いで、CCTVを観た。

しかし、CCTVがそういう報道をするのなら、習近平は一刻も早く積極的に停戦に持っていくべくプーチンを説得すべきだろう。

◆ネオコンはウクライナ戦争で如何なる役割を果たしているのか?

そもそもネオコン(Neoconservatism )とは、アメリカの「新しい保守主義」を指し、「国際政治へのアメリカの積極的介入」あるいは「アメリカの世界覇権」や「アメリカ的な思想を世界に広めること」などを信条としているため、従来の保守主義とは異なる。

ネオコンは今では「軍需産業」(武器商人)と密接に結びつき、アメリカの民主党との結びつきが強い傾向にある。ならば共和党はみな反ネオコンかと言ったら必ずしもそうではなく、後述するようにトランプ政権にも少なからぬネオコン派が入っていた。

ただ、本来の保守主義を主張するThe American Conservativeは、反ネオコンで、ウクライナ戦争は武器商人と結びついて、バイデン政権が起こしたものであるとしている。これは4月13日のコラム<ウクライナ戦争の責任はアメリカにある!――アメリカとフランスの研究者が>で書いた、アメリカのジョン・ミアシャイマー氏やフランスのエマニュエル・トッド氏などの見解と一致している。

特に、ネオコンの代表格であるバイデン政権のヌーランド国務次官などは、2013年末にウクライナ政権クーデター(親露派ヤヌコーヴィチ政権を打倒して親欧米派ポロシェンコ政権を樹立させたマイダン革命)をバイデン(副大統領)とともに背後で動かした中心人物だ。このことは拙著『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』の第五章(p.159~p.160)で詳述したが、筆者はそこではネオコンという言葉を一回も使っていない。そういうイデオロギー的概念を持ち込まず、あくまでも客観的ファクトを、これでもか、これでもかとばかりに拾い上げて年表を作成し(p.150-p.155)、時系列的に分析しただけだ。

斬り込み方や視点が全く異なるのに、結果として見えてきたものが同じだった。

年表を作成していると、面白い発見がある。

アメリカの動きは、ひたすら「ウクライナをNATO加盟させる方向に奔走する」という動きに満ちているのだが、その中で一ヵ所だけ特異な事象がある。

それはトランプ元大統領だ。

彼だけは「NATOなど要らない」と言っており、案の定、トランプ政権の時は、瞬発的な外国への攻撃はあっても、その瞬間だけで、いわゆる他国に干渉する「戦争」は起こしていない。なぜならトランプはネオコンではないからだ。ポンペオ(国務長官)やボルトン(国家安全保障問題担当大統領補佐官)などネオコン傾向のメンバーもいたが、バイデン政権のネオコン一辺倒とは比べ物にならない。

だからトランプが豪語する通り、もしトランプが大統領だったら、ウクライナ戦争は絶対に起きてないだろう。そもそもプーチンとトランプは仲良しだったのだから。

何が何でもウクライナをNATOに加盟させようとしたのはバイデンだ。副大統領時代の2009年7月から始めていた。

バイデン政権にいるブリンケン国務長官もオースティン国防長官も生粋のネオコンだ。オースティンなどは、アメリカの巨大軍需企業のレイセオン・テクノロジーズの取締役をしていたのだから、戦争が起きていないと困るネオコンそのものである。

バイデンは先日、米政府高官の誰かをウクライナに派遣する可能性があると発言しているが、その候補として名前が挙がっているのが、このブリンケンとオースティンだ。

いずれもネオコンの代表的人物で、ウクライナを訪問する目的は、The American Conservativeにダグ・バンドウが書いているように、ウクライナ戦争を何としても長引かせることにあるのかもしれない。

日本の大手メディアや岸田内閣は、こういった複眼的視点を持っているだろうか?

ロシアの旗艦モスクワ号が沈没したというニュースを知ると、つい思わず「いいぞ、ウクライナ、もっと頑張れ」という気持ちが湧いてきてしまうが、それは、ある意味危険なのかもしれない。戦争が続けばウクライナの民の犠牲者が増えていくだけでなく、さらに強力な破壊力を持った兵器を使う方向にプーチンを誘い込むことにつながるからだ。

ウクライナを支援したい気持ちは変わらないが、何としてもロシア軍の蛮行を止めることが全てに優先する。一刻も早く停戦に持っていくべきだ。

そのためには、ジョン・ミアシャイマーやエマニュエル・トッド、あるいはThe American Conservativeが書いている戦争が起きたメカニズムを直視するしかない。

それを見ない限り、次にやられるのは日本だと覚悟しなければならないだろう。

さらに恐るべきは、ウクライナ戦争は中国が最後の勝者となるのを助長しているということだ。その理由は『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』で詳述した。

ウクライナ戦争の責任はアメリカにある!――アメリカとフランスの研究者が

アメリカの国際政治学者で元軍人のジョン・ミアシャイマー氏とフランスの歴史学者エマニュエル・トッド氏が「ウクライナ戦争の責任はアメリカにある」と発表。筆者の「バイデンが起こさせた戦争だ」という見解と一致する。認識を共有する研究者が現れたのは、実にありがたい。

◆『文藝春秋』5月号がエマニュエル・トッド氏を単独取材

月刊誌『文藝春秋』5月号が、エマニュエル・トッド氏を単独取材している。見出しが「日本核武装のすすめ」なので、見落としてしまうが、実はトッド氏は「ウクライナ戦争の責任はアメリカにある!」と主張している。

冒頭で、彼は以下のように述べている。

――まず申し上げたいのは、ロシアの侵攻が始まって以来、自分の見解を公けにするのは、これが初めてだということです。自国フランスでは、取材をすべて断りました。メディアが冷静な議論を許さない状況にあるからです。

(『文藝春秋』p.95より引用)

この冒頭の文章を読んで、深い感動を覚えた。

その通りだ。

いま世の中は、「知性」でものごとを考えることを許さず、「感情」で発信することしか認められない。まるで戦時中、大本営発表に逆らう者は非国民と言わんばかりだ。

しかし、このようなことをメディアが続けていると、本当に大本営が招いた結果と同じものを日本にもたらす。真に日本国民の為を思い、日本国を憂うならば、勇気を出して、戦争が起きた背景にある真相を直視しなければならない。

そうしないと、次にやられるのは日本になるからだ。

トッド氏の主張の概要は以下のようになる。

●感情に流される中、勇敢にも真実を語った者がいる。それが元米空軍軍人で、現在シカゴ大学の教授をしている国際政治学者ジョン・ミアシャイマーだ。彼は「いま起きている戦争の責任はアメリカとNATOにある」と主張している。

●この戦争は「ロシアとウクライナの戦争」ではなく、「ロシアとアメリカ&NATOの戦争」だ。アメリカは自国民の死者を出さないために、ウクライナ人を「人間の盾」にしている。

●プーチンは何度もNATOと話し合いを持とうとしたが、NATOが相手にしなかった。プーチンがこれ以上、領土拡大を目論んでいるとは思えない。ロシアはすでに広大な自国の領土を抱えており、その保全だけで手一杯だ。

●バイデン政権のヌーランド国務次官を「断固たるロシア嫌いのネオコン」として特記している(拙著『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』の第五章、p.159~p.160にかけて、オバマ政権時代、バイデン元副大統領とヌーランドがどのようにして背後で動いていたかを詳述した)。

●アフガニスタン、イラク、シリア、ウクライナと、米国は常に戦争や軍事介入を繰り返してきた。戦争はもはや米国の文化やビジネスの一部になっている(拙著『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』の「おわりに」――戦争で得をするのは誰か?に書いた内容と完全に一致する)。

何というありがたいことだろう。

日本で筆者1人が主張しても、ただバッシングの対象となるだけで、非常に数少ない知性人しか理解してくれない。

しかし、こうしてフランスの学者が声を上げてくれると、日本はようやく真実に目覚め始める。月刊誌『文藝春秋』の勇気を讃えたい。

◆米国際政治学者・ミアシャイマー「ウクライナ戦争を起こした責任はアメリカにある!」

世界には感情を抑えて、知性で真実を訴えていく研究者は、ほかにもいる。トッド氏が事例として挙げているアメリカの元空軍軍人で、今はシカゴ大学の教授として国際政治を研究しているジョン・ミアシャイマー氏が、その一人だ。

彼は3月3日に「ウクライナ戦争を起こした責任はアメリカとNATOにある」とユーチューブで話している。

非常にありがたいことに、マキシムという人が日本語の字幕スーパーを付けてくれているので、日本人は容易にミアシャイマー氏の主張を聞くことができる。

ミアシャイマー氏が言っている内容で筆者が特に興味を持った部分を以下に適宜列挙してみる。

●特に昨年(2021年)の夏、ウクライナ軍がドンバス地域のロシア軍に対して無人偵察機を使用したとき、ロシア人を恐怖させました(ユーチューブの経過時間7:40前後)。(これに関しては拙著『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』のp.177~p.178で詳述した)。

●太平洋戦争の末期1945年初頭に、アメリカが日本本土に侵攻する可能性に直面したとき、何が起こったか、ご存じですか(ユーチューブ経過時間17:29)?硫黄島で起こったこと、そして沖縄で起こったことの後、アメリカが日本本土に侵攻するという作戦は、アメリカ国民をある種の恐怖に陥れました(17:42)。終戦間近の1945年3月10日から、アメリカは日本各地の大都市の無辜の市民に、次々に無差別空襲爆撃を行いました(17:51)。その後、東京に最初に特殊爆弾(焼夷弾)を投下した一夜だけで、なんと、広島(9万人)や長崎(6万人)の犠牲者よりももっと多くの一般市民(10万人)を焼き殺したのです(17:54)。実に計画的かつ意図的に、アメリカは日本の大都市を空襲で焼き払ったのです(18:00)。なぜか?大国日本が脅威を感じているときに、日本の主要な島々に、直接軍事侵攻したくなかったからです(18:04)。

●アメリカはウクライナがどうなろうと、それほど気にかけていません(20:34)。アメリカ(バイデン)は、ウクライナのために戦い、兵士を死なせるつもりはないと明言しています(20:39)。アメリカにとっては、今回の戦争が、自国存亡の危機を脅かすものではないので、今回の結果はたいして重要ではないのです(20:43)。しかし、ロシアにとって今回の事態は自国ロシアの存亡の危機であると思っていることは明らかです(20:49)。両者の決意を比べれば、ロシアに圧倒的に強い大義があるのは、自明の理です(20:50)。(筆者注:筆者自身は、この点はミアシャイマー氏と意見を異にする。但し、ミアシャイマー氏が言いたかったのは、前半で繰り返し話しているように、プーチンは何度もNATOの東方拡大を警告し、話し合いを求めたがNATOが無視をして逆の方向に動いたという事実なのだろう。あまりに長いので省略したが、ミアシャイマー氏は、プーチンには切羽詰まって危機感があったと言い、太平洋戦争を例に取ったのは、切羽詰まった危機感を感じたときに何をやるか分からないということのようだ。)

●ここで起こったことは、アメリカが、花で飾られた棺へと、ウクライナを誘導していったことだけだと思います(21:30)(これは正に筆者が書き続けてきたことで、拙著『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』の第五章で詳細な年表を使いながら解説した内容と一致し、表現は異なるが内容的には2月25日のコラム<バイデンに利用され捨てられたウクライナの悲痛>とも一致する)。

●アメリカは棒で熊(ロシア=プーチン)の目を突いたのです(21:58)。当然のことですが、そんなことをされたら、熊はおそらくアメリカのしたことに喜びはしないでしょう。熊はおそらく反撃に出るでしょう(22:12)

(ユーチューブからの引用はここまで)

ミアシャイマーが言うところの、この「棒」は、「アメリカ(特にバイデン)がウクライナにNATO加盟を強く勧めてきたこと」と、「ウクライナを武装化させてきたこと」を指しているが、筆者自身は、加えて最後の一撃は12月7日のバイデンの発言にあると思っている。

バイデンは、何としても強引にプーチンと電話会談し、会談後の記者会見で、ウクライナで紛争が起きたときに「米軍が介入する可能性は極めて低い」と回答した。

ミアシャイマー氏が指摘するように、2021年10月26日、ウクライナ軍はドンバス地域にいる親ロシア派軍隊に向けてドローン攻撃をするのだが、10月23日にバイデンがウクライナに対戦車ミサイルシステム(ジャベリン)180基を配備した3日後のことだ。ウクライナはバイデンの「激励」に応えてドローン攻撃をしたものと解釈される。バイデンはウクライナを武装化させて「熊を怒らせる」ことに必死だった。

これは戦争の第一砲に当たるはずだが、それでもプーチンが動かないので、もう一突きして、「米軍が介入しないので、どうぞ自由にウクライナに軍事侵攻してくれ」と催促したようなものである。

あの残忍で獰猛(どうもう)な「熊」を野に放ったバイデンの責任は重い。

◆三者の視点が一致

トッド氏とミアシャイマー氏の見解と、筆者が『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』でアメリカに関して書いた見解は、基本的には一致する。

トッド氏は歴史学者あるいは人類学者からの立場から分析し、ミアシャイマー氏は元米空軍軍人で現在は国際政治学者の立場から分析している。

筆者自身は日中戦争と中国の国共内戦(解放戦争)および(避難先の吉林省延吉市で)朝鮮戦争を経験し、実際の戦争経験者として中国問題研究に携わってきた。

1945年8月、まだ4歳の時に長春に攻め込んできたソ連軍にマンドリン(短機関銃)を突き付けられ、1947年から48年にかけて中国共産党軍によって食糧封鎖を受け、街路のあちこちには餓死体が放置されたままで、それを犬が喰らい、人肉で太った犬を人間が殺して食べる光景の中で生きてきた。そして最後には共産党軍と国民党軍に挟まれた中間地帯に閉じ込められ、餓死体が敷き詰められている、その上で野宿をさせられた。

あまりの恐怖から、しばらくのあいだ記憶喪失になり、今もあのトラウマをひきずって生きている。

そういった原体験を通して、骨の髄から戦争を憎み、「如何にして戦争が起き、如何にして戦争が展開されるか」を、全生命を懸けて見てきた。その意味で、原因が何であれ、ロシアの蛮行には耐え難い嫌悪感を覚え、到底許せるものではない。人間のものとも思えないほどの残虐極まりないロシアの狂気は、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を蘇らせ、激しい拒否反応を引き起こす。

それぞれの立場と斬り込み方は異なるが、三者が少なくとも、「責任はアメリカにある」という同じ結論に達したことは重視したい。

人類から戦争を無くすためには、私たちは「誰が戦争の本当の原因を作っているか」を正視しなければならない。そうでないと、その災禍は必ず再び日本に降りかかってくる。その思いが伝わることを切に祈る。

バイデンに利用され捨てられたウクライナの悲痛

2月24日午後1時、CCTVの画面に大きく映し出されたウクライナ大統領が悲痛な声で叫んでいた。バイデンは昨年12月7日のプーチンとの会談後「戦争になっても米軍は派遣しない」と言っていたと解説委員が強調した。

ハッとした!

これだ――!

これだった。私はこの事実を十分に認識していなかったために、プーチンの軍事侵攻の分析を誤ったのだ。猛烈な悔恨に襲われた。加えて2月24日の夜になると、NATOも部隊派遣をしないと決定した。これではウクライナがあまりに哀れではないか。

言うまでもなく、プーチンの軍事侵攻は絶対に許されるものではない。

それを大前提とした上で、ウクライナで何が起きていたのか、原点に立ち戻って確認しなければならない。私にはその責任がある。

◆ウクライナのゼレンスキー大統領の悲痛な叫び

2月24日午後1時、中国共産党が管轄する中央テレビ局CCTVのお昼の国際ニュースを観ていた時だった。

画面いっぱいに大写しになったウクライナのゼレンスキー大統領が「ウクライナは如何なる安全保障聯盟(軍事同盟)にも入ってないのです。だからウクライナ人の命の代償を以て自分たちを守るしかないのです・・・」と叫んでいた。

ほとんど泣きそうな表情だった。

続けてキャスターが「アメリカはあれだけゼレンスキー大統領を焚きつけて国際世論を煽りながら、その責任は取らないのです」と説明しながら、サキ報道官の姿を大きく映し出した。

字幕には、

ホワイトハウス:アメリカは如何なる状況になろうとも決してウクライナに派兵しない

と書いてある。サキ報道官の英語も流れていた。

頭を殴られたような衝撃に打ちのめされた。

ああ、これだ!

分析のジグゾーパズルの中に、このひと欠片(かけら)が抜け落ちていたのだ。

だとすればプーチンがこのチャンスを逃すはずがないだろう。バイデンはプーチンに「さあ、どうぞ!自由に軍事侵攻してください」というサインを与えていたのと同じで、プーチンがウクライナに軍事侵攻しないはずがない。

そう言えば、たしかに日本のメディアでも<ウクライナ国境付近でロシア軍が兵力を増強して緊張が高まっている問題で、米国のバイデン大統領は8日、米軍をウクライナ国内に派遣してロシアの軍事侵攻を阻むことについて、「検討していない」と否定的な考えを示した>と報道していた。

しかしそこには<「それは他のNATO加盟国の行動次第だ」と述べ、状況によっては米軍が介入する余地を残した>とも書いてあった。だからまさか本気で派兵しないなどという選択をするはずがないと思ってしまったのだ。

◆アフガン米軍撤退後のバイデンの行動

昨年8月31日にバイデンはアフガニスタンからの米軍の撤退を終え、そのあまりに非人道的な撤退の仕方に全世界から囂々(ごうごう)たる批難を浴びた。アメリカに協力していたNATO諸国はバイデンのやり方に失望し、心はアメリカから離れていった。

「アメリカ・ファースト」のトランプから大統領のポストを奪うことに成功したバイデンは、「アメリカは戻ってきた」と国際社会に宣言していたが、その信頼は失墜し、支持率もいきなり暴落した。

そこで思いついたのは、バイデンが長年にわたって培ってきたで地盤あるウクライナだったのだろう。バイデンはいきなり軸足をウクライナに移し、9月20日にはNATOを中心とした15ヵ国6000人の多国籍軍によるウクライナとの軍事演習を展開した。このウクライナとの演習は1996年から始まっているが、開始以来、最大規模の演習だったと報道されている。

10月23日になると、バイデンはウクライナに180基の対戦車ミサイルシステム(シャベリン)を配備した。

このミサイルはオバマ政権のときに副大統領だったバイデンが、ロシアのクリミア併合を受けてウクライナに提供しようと提案したものだ。しかしオバマはそれを一言の下に却下した。「そのようなことをしたらプーチンを刺激して、プーチンがさらに攻撃的になる」というのが却下した理由だった。

このミサイルをウクライナに提供したらプーチンが攻撃的になる――!

オバマのこの言葉は、きっとバイデンに良いヒントを与えてくれたにちがいない。

案の定、バイデンがウクライナに対戦車ミサイルを配備したのを知ると、プーチンは直ちに「NATOはデッドラインを超えるな!」と反応し、10月末から11月初旬にかけて、ウクライナとの国境周辺に10万人ほどのロシア軍を集めてウクライナを囲む陣地配置に動いた(ウクライナのゼレンスキー大統領の発表)。

アメリカ同様、通常の軍事訓練だというのがプーチンの言い分だった。

こうした上で、バイデンは何としてもプーチンとの首脳会談を開きたいと申し出て、2021年12月7日の会談直後に「ウクライナで戦いが起きても、米軍派遣は行わない」と世界に向けて発表したのである。

◆ウクライナ憲法に「NATO加盟」を努力目標に入れさせたのはバイデン

バイデンは副大統領の期間(2009年1月20日~2017年1月20日)に、6回もウクライナを訪問している。

訪問するたびに息子のハンター・バイデンを伴い、ハンター・バイデンは2014年4月にウクライナ最大手の天然ガス会社ブリスマ・ホールディングスの取締役に就任した。この詳細は多くのウェブサイトに書いてあるが、最も参考になるのは拓殖大学海外事情研究所の名越健郎教授がまとめた<「次男は月収500万円」バイデン父子がウクライナから破格報酬を引き出せたワケ安倍政権の対ロシア外交を妨害も>だ。これは実によくまとめてあるので、是非とも一読をお勧めしたい。

しかし、これらの情報のどこにも書いてないのが、バイデンが副大統領として活躍している間に、意のままに動かせたポロシェンコ大統領(2014年6月7日~2019年5月20日)を操って、ウクライナ憲法に「NATO加盟」を努力義務とすることを入れさせたことだ。

私はむしろ、この事実に注目したい。その経緯の概略を示すと以下のようになる。

●2017年6月8日、「NATO加盟を優先事項にする」という法律を制定させた。

●2018年9月20日、「NATOとEU加盟をウクライナ首相の努力目標とする」旨の憲法改正法案を憲法裁判所に提出した。

●2018年11月22日に憲法裁判所から改正法案に関する許可が出て。

●2019年2月7日に、ウクライナ憲法116条に「NATOとEUに加盟する努力目標を実施する義務がウクライナ首相にある」という趣旨の条文が追加された。

プーチンのウクライナに関する警戒は、こうして強まっていったのである。

◆ハンター・バイデンのスキャンダルを訴追する検事総長を解任させた

なぜ、この憲法改正にバイデンが関係しているかを証拠づける、恐るべきスキャンダルがウクライナで進行していた。

バイデン副大統領の息子ハンター・バイデンが取締役を務めるブリスマ・ホールディングスは脱税など多くの不正疑惑を抱いたウクライナの検察当局の捜査対象となっていた。

しかし2015年、バイデンはポロシェンコに対して、同社を捜査していたショーキン検事総長の解任を要求。バイデンはポロシェンコに「解任しないなら、ウクライナへの10億ドルの融資を撤回するぞ!」と迫って脅迫し、検事総長解任に成功した。その結果融資は実行された。

このことは検事総長が、解任されたあとにメディアに告発したと名越教授は書いている。

ウクライナの検事総長を解任する犯罪的行為を操れる力まで持っていたバイデンは、ウクライナに憲法改正を迫ることなど、余裕でできたものと判断される。

今般、ウクライナを焚きつけて騒動を起こさせた理由の一つに「息子ハンター・バイデンのスキャンダルを揉み消す狙いがあった」という情報を複数の筋から得ている。トランプ元大統領は、ゼレンスキーに「バイデンが、息子のスキャンダルを揉み消すために不正を働いた証拠をつかんでほしいと」と依頼したことがあった。アメリカで中間選挙や大統領選挙になった時に、必ずトランプがバイデンの息子のスキャンダルを再び突っつき始めるので、それを掻き消すためにウクライナで成功を収めておかなければならないという逼迫した事情がバイデンにはあったというのが、その情報発信者たちの根拠である。その時が来ればトランプがきっと暴き出すにちがいないと待っているようだ。

この情報は早くから入手していたが、証拠がないだろうという批判を受ける可能性があり、日本がバイデンの表面の顔に完全に支配されてしまっている状況では、とても日本人読者に受け入れてもらえないだろうと懸念し、こんにちまで書かずに控えてきた。

しかしウクライナをここまで利用して翻弄させ、結果捨ててしまったバイデンの「非人道的な」なやり方に憤りを禁じ得ず、ここに内幕を書いた次第だ。

◆NATOもウクライナに応援部隊を派遣しない

筆者に、思い切って正直に書こうと決意させた動機の一つには、2月24日夜21:22に共同通信社が「部隊派遣しないとNATO事務総長」というニュースを配信したこともある。

それによれば「NATOのストルテンベルグ事務総長は24日の記者会見で、東欧での部隊増強の方針を示す一方、ウクライナには部隊を派遣しないと述べた」とのこと。

バイデンは2021年12月8日の記者会見で「他のNATO加盟国の行動次第だ」と言っていた。

NATO事務総長の発表は、バイデンに「NATOが派遣しないと決めたのだから、仕方がない」という弁明を与え、米軍がウクライナへ派兵しないというのは、これで決定的となっただろう。

あまりに残酷ではないか――!

ウクライナをここまで焚きつけて血を流させ、自分は一滴の血も流さずにアメリカの液化天然ガス(LNG)の欧州への輸出を爆発的に加速させることには成功した。

おまけにアフガン撤退によって離れていったNATOの「結束」を取り戻すことにもバイデンは今のところ成功している。

この事実を直視しないで、日本はこのまま「バイデンの外交工作に染まったまま」突進していいのだろうか。

このような「核を持たない国を焚きつけて利用し、使い捨てる」というアメリカのやり方から、日本は何も学ばなくていいのだろうか。

物心ついたときにソ連兵の家屋侵入に怯えマンドリンの矛先に震えた経験を持つ筆者は、プーチンのやり方を見て、アメリカの日本への原爆投下に慌てて第二次世界大戦に参戦し素早く長春になだれ込んできたソ連兵を思い起こした。

ソ連はいつも、こういう卑劣な急襲を行う。そして日本の北方四島を掠め取っていった。その伝統はロシアになっても変わっていない。

一方では「核を持つ国アメリカ」のやり方は、日本の尖閣諸島防衛に関しても、ウクライナを利用し捨てたのと同じことをするのではないかと反射的に警戒心を抱いた。なぜならバイデンはウクライナに米軍を派遣しない理由を「核を持っているから」と弁明したが、それなら「中国も核を持っている」ではないか。

「米露」が核を持っている国同士であるなら、「米中」も核を持っている国同士だ。だから万一中国が尖閣諸島を武力攻撃しても、「米軍は参戦しない」という論理になる。

自国を守る軍事力を持たないことの悲劇、核を捨てたウクライナの屈辱と悲痛な悲鳴は、日本でも起こり得るシミュレーションとして覚悟しておかなければならないだろう。

そのことを日本の皆さんに理解して頂きたいという切なる思いから、自戒の念とともに綴った次第だ。真意をご理解くださることを切に祈りたい。

追記:ニクソンは大統領再選のために米中国交樹立を謳い(1971.04.16)キッシンジャーに忍者外交をさせて(1971.07.09)、中華人民共和国(中国)を国連に加盟させ中華民国(台湾)を国連から追い出した(1971.10.25)。それがこんにちの「言論弾圧を許す」中国の巨大化を生んだ。大統領再選のためならアメリカは何でもする。そのアメリカに追随する日本は、天安門事件で対中経済封鎖を解除させることに奔走し、モンスター中国を生んだ。その中国がいま日本に軍事的脅威を与えている。この大きな構図を見逃さないでほしい。結果は後になってわかる。

なぜアメリカは「ロシアがウクライナを侵攻してくれないと困る」のか

ロシアがウクライナを侵攻してくれると、アメリカにはいくつものメリットがある。米軍のアフガン撤退の際に失った信用を取り戻すと同時に、アメリカ軍事産業を潤すだけでなく、欧州向けの液化天然ガス輸出量を増加させアメリカ経済を潤して、秋の中間選挙に有利となる。

注(2月26日):2月25日のコラム<バイデンに利用され捨てられたウクライナの悲痛>に書いたように、バイデンが昨年12月7日のプーチンとの電話会談後に、米軍をウクライナ国内に派遣してロシアの軍事侵攻を阻むことについて、「検討していない」と否定的な考えを示したのだが、まさか実際にその通りにするとは思っていなかったために、「ロシア軍が軍事侵攻するか否か」に関して筆者は推測を誤ってしまった。その過ちに基づいた分析を、そのまま放置して発信し続けるのは適切ではないと判断したので、間違った部分だけを削除して本筋には影響しないよう修正を加えた考察を以下に示したい。

◆アフガン撤退で失ったNATOからの信用を取り戻す

昨年8月のアフガンにおける米軍撤退の仕方が、あまりにお粗末であったために、アフガン占拠と統治に20年にわたり協力してきたNATOは、まるで梯子を外されたように戸惑い、アメリカの信用は地に落ちた。

トランプ元大統領から政権を奪取し、「アメリカは戻ってきた!」と叫んで、国際社会への復帰を次々と謳ったバイデン大統領は、アフガンにおける米軍撤退によりトランプ政権時代よりもさらに一歩後退して国際社会の信用を失ってしまった。

そこで9月20日、バイデンはウクライナを含めた15ヵ国の多国籍軍による大規模軍事演習をし、10月23日になると、バイデンはウクライナに180基の対戦車ミサイルシステム(シャベリン)を配備した。

これに対してロシアのプーチン大統領は10月末から11月初旬にかけて、ウクライナとの国境周辺に10万人ほどのロシア軍を集めてウクライナを囲む陣地配置に動いた(ウクライナのゼレンスキー大統領の発表)。

12月7日になると、バイデンは強引にプーチンとの会談を持ち掛け、会談後に、米軍をウクライナ国内に派遣してロシアの軍事侵攻を阻むことについて、「検討していない」と否定的な考えを示した。

これは「プーチンがウクライナに軍事侵攻しても阻止しないというシグナルを発した」ことになり、プーチンの軍事侵攻を可能な方向に持っていったと位置付けることができる。

◆アメリカは液化天然ガス(LNG)輸出を増やし、ロシアに勝ちたい

欧州のエネルギーの多くはロシアの天然ガスに頼っている。

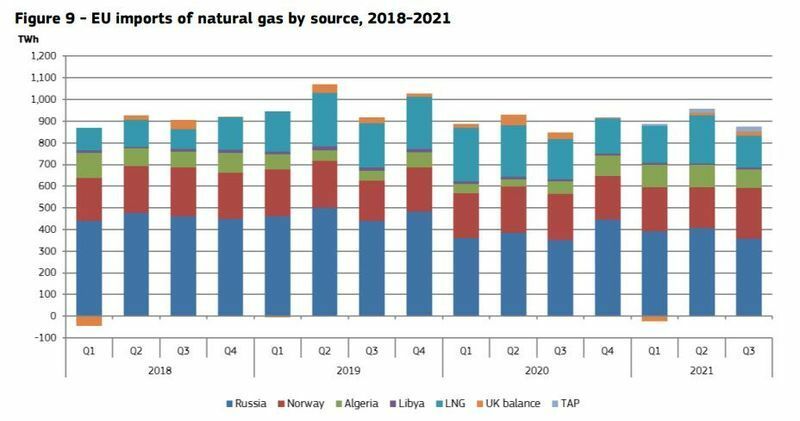

欧州委員会のウェブサイトにあるQuarterly Report Energy on European Gas Markets(欧州のガス市場に関する四半期エネルギー報告)(以下、「エネルギー報告」)によれば、2018年から2021年までに欧州における天然ガスの輸入先は以下(「エネルギー報告」の中でFigure9)のようになっている。

およそ3分の1ほどを、ロシアからのパイプラインを通して輸入している。

ここにアメリカがないのは、このFigure9で扱っているのはパイプラインを通した輸入で、アメリカは遠いからパイプラインを使うことができず、タンカーの輸送でLNGを送っている。そのため、国別で示した図であるにもかかわらず、「LNG」という区分がある。

面倒な表示をするものだと思うが、欧州委員会のやり方なので仕方がない。

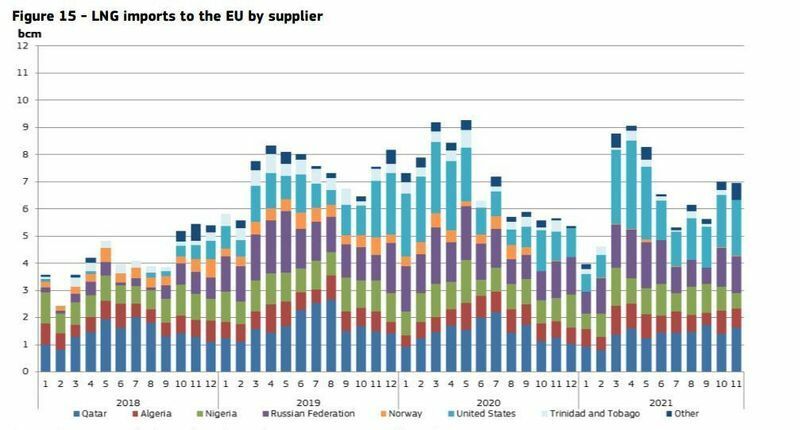

これに関しては「エネルギー報告」のFigure15を見るしかない。

それを以下に示す。

これはLNGのみに注目した欧州の輸入先国の割合である。タンカーの動きに基づく手数料に基づいて計算したデータであるという。ここでもロシア(紫色)が入り込んでいるので、Figure9のパイプラインによる輸出量と合わせると、ロシアの割合はかなり大きい。

世界はクリーンエネルギーを求めて動いているので、炭素排出量の少ない天然ガスは人気の的だ。特に脱原発を掲げるドイツは、早くからロシアと協力してノルドストリーム2の建築を進めていた。

しかしトランプ元大統領はそれを面白く思わず、親露に傾いていたメルケル元首相とは犬猿の仲であったことは有名だ。なんとかドイツにノルドストリーム2を思いとどまらせたいのは、バイデンも同じなのである。

したがって、「ロシアがウクライナに侵攻し、ロシアに制裁を加えなければならない」状態になるのは、バイデンには好都合だ。

なぜなら、欧州諸国はロシアからパイプラインを通した天然ガスを購入せず、アメリカから液化天然ガス(LNG)を購入するしかなくなるので、アメリカのLNG関係者が潤い、今年秋の中間選挙でバイデン陣営に投票してくれる選挙民が多くなるだろうからだ。

ロシアがウクライナに軍事侵攻すれば、ウクライナの周辺諸国は自己防衛のためアメリカから武器を買ってくれるので、アメリカの武器商人も潤うという計算だ。

◆アメリカのLNG生産能力が急増

事実、2月8日のロイター情報<COLUMN-LNG market dynamics may be shifting to geopolitical drivers>(LNGコラム 市場のダイナミクスは地政学的な推進力にシフトしつつある)など、いくつかの確かな情報によると、アメリカのLNG生産量が年内に2割増になりそうで、特に欧州向けに輸出されているLNGの1月の前年比は、なんと4倍に急増していることがわかった。

「ロシアがウクライナに侵攻してくる」と言っただけで、ここまでの現象が起きているので、相当に効果を発揮したということが言えよう。

もっとも、2月4日、プーチンは北京を訪れて習近平と会談し、多くの協定を結んでいる。その中の13条から15条にかけては、すべてエネルギー問題に関してで、いずれも中国がより多くの天然ガスをロシアから購入するというものばかりだ。中国の需要を確保しておけば、西側諸国から制裁を受けて輸出量が減ったとしても、ロシアとしてはさして困らないというプーチンの計算もあるだろう。

◆ウクライナはNATOに加盟できない

プーチンのウクライナに対する要求は「NATOに加盟するな」ということに尽きているが、しかし、そもそも現状ではウクライナはNATOには加盟できない。

なぜならNATOの第5条(Article 5)には以下の規約があるからだ。

――締約国は、欧州または北米における1つ以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する武力攻撃とみなし、その結果、そのような武力攻撃が発生した場合は、各締約国が国連憲章第51条によって認められた個別的または集団的自衛権を行使して、 北大西洋地域の安全を回復し維持するために、必要と認められる武力行使を含む必要と思われる行動を、個別的および他の締約国と共同して直ちに執ることにより、攻撃を受けた締約国を支援することに同意する。このような武力攻撃およびその結果として講じた措置は全て、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が、国際的平和と安全の回復と維持に必要な措置を(別途)講じたときは、直ちに打ち切らなければならない。

したがってウクライナがロシアと紛争を起こしている場合は、ウクライナはNATOに加盟する資格はないことにある。

バイデンはそれを知った上で、ウクライナ憲法に「NATO加盟を努力目標とする」ことを書かせる方向の政治工作をした(その証拠に関しては2月25日のコラム<バイデンに利用され捨てられたウクライナの悲痛>に詳述した)。

この流れの中でバイデンは、ウクライナのゼレンスキー大統領を「あたかもNATOに加盟できるような甘い罠」に嵌めていったのである。

もちろんウクライナへの軍事侵攻をしたプーチンは絶対に許されるべきではない。

しかし、その方向に誘導したバイデンの「外交工作」に誰も着目しなければ、地球上の人々はいつまでも戦争から逃れることは出来ない。

そのことに目を向けてほしいという気持ちから本稿を執筆し、修正も行った。

追記(2月22日):これまで本コラムの記事をNEWSWEEKに転載してきましたが、担当者が退職なさるため、今回を含め、以降のコラムはNEWSWEEKには転載しないことになったことをお知らせします。

岸田首相訪印、5兆円でモディ首相の心を買えるとでも思っているのか?

岸田首相は19日、インドを訪問しモディ首相に5兆円の提供を約束したようだが、そんなことでインドの心を買えると思う前時代的発想が浅ましい。モディはプーチンとだけでなく、習近平とも仲が良いことを知らないのか。

◆実態があまりない日印首脳共同声明

岸田首相は3月19日から3日間の日程でインドとカンボジアを訪れ、モディ首相、フン・セン首相との首脳会談を行った。

主たる目的はウクライナに軍事侵攻したロシアの横暴に対して「ロシアに戦闘の即時停止や、対話による事態打開などを働きかけていくこと」であり、もう一つは日米豪印(クワッド)の枠組みによる対中包囲網の強化であったはずだ。

しかし3月19日に発表された日印首脳共同声明では、ロシアの「ロ」の字も出てこないし、共同記者会見でもモディ首相は「ロシア」という言葉を口にしなかった。

日米豪印の枠組みに関しても、共同声明では「日米豪印の前向きで建設的なアジェンダ、特に新型コロナワクチン、重要・新興技術、気候変動分野における取組、インフラ協調、サイバーセキュリティ、宇宙及び教育において、具体的な成果を挙げることへのコミットメントを新たにした」という、当たり障りのない文言があるだけで、対中包囲網的な意味合いは全くない。

もともと、「自由で開かれたインド太平洋」という言葉は、「自由で開かれたインド太平洋戦略」であったものを、「戦略」を「構想」に置き換えて「自由で開かれたインド太平洋構想」に改め、遂には「構想」の文字まで削除して「自由で開かれたインド太平洋」という単なる「地域名」にまで格下げしたのは、習近平の顔色を窺(うかが)ったためだという経緯がある。

そのような経緯の腰の引けたフレーズを共通概念として、「日米豪印枠組み」と言ったところで、中国には痛くも痒くもないだろう。

◆インドの「一方的な力の行使」を守ってくれたのが旧ソ連

一連の日程を終えた岸田首相は、記者団に対し「国によってそれぞれの立場がある中で、力による一方的な現状変更を認めないという基本的な方向性や考え方を確認できたことは大変大きなことだ」と述べ、成果を強調したとのこと。

しかし、そもそも、なぜインドが今般のロシアによるウクライナ軍事侵攻に対して「ロシア軍の即時撤退」を求める国連安保理の決議案に棄権したり、国連総会緊急特別会議における対露非難決議に棄権したりしたかというと、1971年のインド・パキスタン戦争の時に、パキスタンに侵攻しているインド軍に対して国連安保理が「パキスタンからの即時撤退」を求めたのだが、旧ソ連が安保理の常任理事国として拒否権を発動し、インドを守ってくれたからだ。

だから1991年末に旧ソ連が崩壊し、ロシアになってからも露印の仲は良く、武器はずっとロシアから買い続けた(詳細は3月4日のコラム<ウクライナを巡る「中露米印パ」相関図――際立つ露印の軍事的緊密さ>の図表2など)。

それに対してトランプ政権時代のボルトン国家安全保障問題補佐官が、2019年2月15日にインドのカウンターパートに電話して、「アメリカはインドの集団的自衛権を支持する」と伝え、インドにアメリカから武器を購入する方向に持っていったからだということを岸田首相はご存じないわけではあるまい。

「集団的自衛権を支持する」ということは、国連決議を経ずに、「一方的にパキスタンに侵攻しても国際法違反にならないように国連安保理でアメリカが拒否権を使ってあげる」ということを意味する。すなわち、今般ロシアが利用した手法と同じ理屈だ。

あのときボルトンは「ロシアが拒否権を使わなくても、アメリカが拒否権を使ってあげるから、武器はロシアから買わずにアメリカから買おうね」というシグナルをインドに発したのである。

そのようなアメリカを含めた日米豪印の枠組みでしかないインドと、「力による一方的な現状変更を認めないという基本的な方向性や考え方を確認できたことは大変大きなことだ」と述べて喜んでいる岸田首相は、「平和」というのか、「世界を俯瞰する視点に欠けている」というのか、言葉を探すのに苦労する。

◆ロシアの石油を「ルピーとルーブル」で買い続けるインド

このような中、今年3月14日のロイター電(ニューデリー)はインドのIOC(インディアン・オイル・コーポレーション)が300万バレルの原油を、制裁を受けているロシアから20~25ドル割引で購入したと報じた。

続けて3月17日には、インドは制裁を受けているロシアから1500万バレルの原油を輸入する可能性があると、ビジネス・スタンダードが報じている。

それによれば、取引はロシア通貨ルーブルまたはインド通貨ルピーで行われる可能性が高いとのこと。ドル以外での石油取引を、制裁を受けているロシアと行うという、凄まじいことをインドはやってのけようとしているのである。

そうでなくとも、中国もロシアと「人民元」あるいは「人民元とルーブル」で取引しようとしている。

ドルを使えなくなったことは、「ロシア‐中国‐インド」というアジア・ユーラシア大陸の縦続きの巨大なブロックを「脱ドル」経済圏形成に持っていくことに貢献していることを、岸田首相は認識してモディ首相と会談したのだろうか。

以下に示すのはスウェーデンのV-DEMが調査した、世界の民主化度に関するマップだ。赤が濃い方が非民主的で、青が濃い方が民主的である傾向を示す。

明らかに「ロシア+中国+インド」はアジア・大陸の「非民主的=専制主義的」傾向の強い国の内の三大国家である。

図1:民主化度の程度を表す世界マップ

◆インドは上海協力機構のメンバー

加えてインドは2017年に中国がイニシアティブを執っている上海協力機構の正式メンバーとなった。これは習近平政権誕生以来、シャトル首脳会談をはじめ、15回にも及ぶ「習近平‐モディ」の対面会談がもたらした結果だ。

上海協力機構は旧ソ連崩壊後に中央アジア周辺国を積極的に走り回った中国が言い始めて創立した組織で、第一回目の会談を上海で開催したことから上海協力機構と称される「反NATO」的色彩の濃い組織である。

ロシアとともに牽引し、インドとパキスタンを同時加盟させるという離れ業を見せた。

ロシアのウクライナ軍事侵攻に対する国連における対露非難決議に関する投票行動を、上海協力機構とBRICSメンバー国に関して図2に示す。

図2:対露非難決議に関する投票行動

ブラジルを除いたBRICSメンバー国と、上海協力機構メンバー国は、みな棄権か欠席をしている。欠席したのは意思表示をしたくないからだ。

彼らは「軍事的」に結ばれているのである。

武器をロシアから購入している。

そのインドに、対中包囲網に加われと言って、加わるはずがない。

対露包囲網は論外だが、プーチンと習近平の親密度から言って、プーチンと蜜月であるモディが、岸田首相に「5兆円」で「心を売る」か、考えてみれば分かることだろう。

◆5兆円でモディの心を買おうという岸田首相の浅ましさ!

3月19日、ニューデリー共同は<日印首脳、声明で戦闘停止要求 岸田首相、5兆円投資表明>という見出しで、岸田首相が「日本が今後5年間で官民合わせて5兆円をインドに投資する目標を掲げる」と表明したと報じた。

まさか、日本が長年にわたって培ってきた「政治と金」の世界という概念からの発想ではないだろうが、いまどき、ここまであからさまに「金で心を買う」行動があるのかと唖然としてしまう。

モディは漁夫の利を「ありがたく」頂くだけで、「5兆円」で1ミリたりとも心を日本に近づけたりはしない。どちら側にも適宜悪い顔は見せずに、バランスを取りながら「中露印」の提携を保っていく。

5兆円ものゆとりがあるのなら、困窮している日本国民に向けるべきだろう。

5兆円でインドはビクとも動かないが、多くの日本人が救済される道はいくらでもある。岸田首相の心がバイデンのご機嫌取りや選挙の票のゆくえよりも、真に日本国民の幸せを求めるところにあるのならば、このような無駄遣いはしないはずだ。

自民党国会議員の中で最も親中の林芳正氏を外相に選ぶ岸田首相の媚中ぶりには失望していたが、この「5兆円」の無駄遣いにより、首相の心は日本国民の幸福にあるのではないことが益々明らかになったと、失望の念を深くするばかりだ。

残念でならない。

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

コメント

コメントを投稿